- Voyage>

Érigée sur le fleuve Han, dans le nord-ouest de la Corée du Sud, Séoul est une métropole tentaculaire et vertigineuse dans les contrastes qu’elle offre. Depuis sa démocratisation, dans les années 80, la capitale coréenne s’est hissée au 10e rang des puissances mondiales en quelques décennies à peine. Ses industries de pointe sont devenues des références, sa présence sur la scène internationale s’est affermie et, aujourd’hui, sa culture s’exporte avec succès.

Avec une population de près de 10 millions d’habitants intra-muros et de plus de 27 millions si l’on considère son aire urbaine – soit plus de la moitié de la population sud-coréenne –, Séoul se classe à la 7e place des plus grandes métropoles du monde. L’importante concentration urbaine qui la caractérise a toujours été un fait majeur dans l’aménagement de son espace urbain. En effet, la capitale sud-coréenne a joué un rôle prédominant depuis le xive siècle où, sous la dynastie Yi, elle devient la capitale de la Corée. Pendant la période de la colonisation japonaise, de 1910 à 1945, Séoul ne perd pas de son importance. C’est ensuite, au début des années 60, après la guerre de Corée (de 1950 à 1953), qu’elle gagne une population massive et atteint sa domination politique et socio-économique. Ce sont les années du « miracle du fleuve Han », au cours desquelles la Corée du Sud passe d’un statut de pays en développement à celui de pays développé.

dans le Green Plaza Park d’Anguk-dong. Young-Ah Kim

L’aide américaine est notamment déterminante dans les années 60 et 70, et Séoul devient la vitrine de l’industrialisation et de la modernisation. Séoul a été le cœur battant des activités économiques et de la centralisation des richesses de la Corée du Sud durant le xxe siècle, en dominant tous les marchés financiers du pays. Dans les années 90, la concentration des activités financières présentes est en moyenne trois fois supérieure au niveau de densité démographique. C’est notamment dans la capitale que s’établissent les sièges sociaux historiques des conglomérats mondialement connus, les fameux « chaebols » que sont, entre autres, Samsung, LG ou encore Hyundai. Depuis un demi-siècle, la Corée du Sud a ainsi connu une croissance et une intégration dans l’économie mondiale exceptionnelle, même si, depuis les années 2000, cette hausse s’est ralentie du fait des répercussions de la crise financière asiatique de 1997 ou des choix du gouvernement, comme l’adoption d’une politique d’endettement massif depuis les années 70. Toujours est-il que le pays n’en demeure pas moins un exemple réussi d’industrialisation et de démocratisation dans l’histoire contemporaine.

Chiffres clés

• Population de Séoul : 9 682 126 habitants en 2022.

• Superficie : 605 km2.

• 45,859 M de wons (soit 33 265 €) de PIB par habitant en 2020.

• 17,905 Mds € $ de flux IDI (investissement direct international) en 2021.

• 11 multinationales présentes dans le classement Fortune Global 500, dont le siège est

à Séoul, en 2021.

• 59,2 % de taux d’emploi en 2021. Niveau de salaire : 4,45 M

de wons (soit 3 000 €) en 2021.

• 3,9 % de taux de chômage en 2022.

• 17,905 Mds $ en marchés de capitaux en 2022.

• 3,563 M de tonnes de fret aérien en 2021.

• 25,725 M de passagers aériens en 2021.

• 1,583 Md de tonnes de fret maritime en 2021.

• 19 entreprises au stade de licorne en 2022.

• 55 142 start-up dans la période 2019-2021.

• 11 universités présentes dans le classement Academic Ranking of World Universities (ARWU) en 2021.

• 50,7 % de la population possède un diplôme de l’enseignement supérieur en 2020.

• 46 925 étudiants internationaux en 2020.

• 18 établissements internationaux en 2022.

• 139 511 chercheurs en 2020.

• 10 Mds € investis dans la R&D en 2020.

La Corée du Sud rejoint les membres de l’OCDE en 1996 et compte parmi les membres fondateurs du G20. « Séoul s’est nettement développée en deux parties, dont la limite est le fleuve Han, explique Hyun‑joon Yoo, architecte. Vous avez Gangbuk, au nord du Han, qui correspond à la ville la plus ancienne, et Gangnam, au sud, qui a été développé dans les années 70 et 80, au moment où la métropole se mettait en place et que le territoire s’étendait considérablement. C’est là que les classes moyenne supérieure et aisée se sont installées. Ces deux parties de la capitale ne peuvent pas être plus opposées dans leurs aménagements. La partie de Gangbuk s’est organisée de manière très organique autour de ruelles étroites et de résidences peu élevées, témoins d’une époque où la voiture n’existait pas, où le système “ondol” prédominait (chauffage traditionnel qui se faisait encore par le sol) et où on n’avait pas encore importé l’ascenseur ou la chaudière. »

Des logements standardisés

À Gangnam, les quartiers résidentiels historiques témoignent de la révolution de l’habitat des années 70, quand, pour faire face à la densification de la capitale et accompagner le développement économique, un prototype unique d’appartement est pensé par le gouvernement pour être duplicable rapidement et en masse. C’est l’ère des ensembles d’immeubles identiques et des routes à multiples voies pour voitures. « Les appartements sont tous standardisés, explique Hyun‑joon Yoo. Une surface de 80 m2 pour une famille de quatre membres, deux parents et deux enfants, et des immeubles de 12 étages. À l’époque, l’important était de suivre le rythme du développement, et ces immeubles n’ont pas forcément été construits pour être durables. C’est pour cela qu’à Séoul il n’y a aucun problème à tout démolir, faire table rase pour reconstruire ensuite. La sensibilité à l’architecture est radicalement différente de celle présente en Europe, a fortiori à Paris, par exemple. »

Ville de contrastes par excellence, Séoul peut visuellement dérouter bien des regards étrangers. Dans les interstices des grandes avenues où s’élancent tours de béton d’hier et buildings de verre et d’acier d’aujourd’hui, deux variations sur les apparats architecturaux de la modernité contemporaine, on trouve encore des ruelles étroites au point de laisser à peine un scooter se faufiler. Des centres commerciaux gigantesques côtoient encore de minuscules boutiques ne vendant qu’un seul type de produits. Générations branchées et cadres dynamiques se déversent dans les cantines « monoplat » sans âge à l’heure du déjeuner, ou se retrouvent sous les bâches en plastique des stands de rues autour d’un verre de soju (alcool de riz), le soir. Le roi Sejong le Grand, héros national de la dynastie Joseon, au xve siècle, immortalisé sur son trône de bronze, voit toujours défiler les manifestations avec le même sourire imperturbable sur la place Gwanghwamun, au cœur de Séoul.

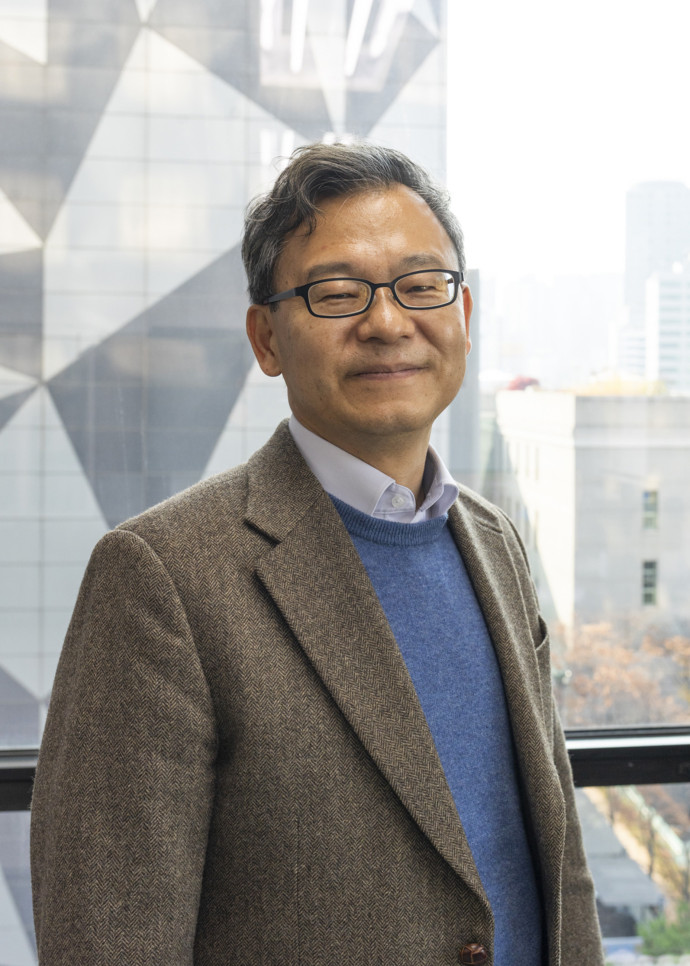

Directeur général du bureau du Tourisme et des Sports au gouvernement métropolitain de Séoul. Young-Ah Kim

6 questions à Kyeng-Ju Choi

The Good Life : Comment le secteur du tourisme se porte‑t‑il depuis la pandémie ?

Kyeng-Ju Choi : En 2022, nous avons observé une augmentation du nombre de visiteurs, mais les chiffres sont loin d’égaler ceux de 2019. Les Chinois représentent habituellement 35 % des touristes. Or, leurs déplacements sont encore contraints. Nous espérons retrouver une situation normale en 2023, similaire aux conditions pré‑Covid.

TGL : Comment décririez‑vous le tourisme à Séoul ?

K.J.C. À Séoul, les conditions de voyage sont à la fois confortables et performantes, qu’il s’agisse des infrastructures, du système

de transports en commun, de la sécurité ou encore de l’accès à Internet. Vous trouvez une diversité, un dynamisme et une vivacité propres à la capitale. Il y a à la fois l’accès à la nature, avec la présence des montagnes ou du fleuve Han, et à la tradition, mais c’est également là qu’on sent le pouls du pays, à travers l’activité de ses quartiers populaires ou les modes qui y sont adoptées.

TGL : Qui sont les touristes que vous recevez ?

K.J.C. En 2019, les Chinois arrivaient en tête avec 34,4 %, suivis des Japonais (18,7 %) et des Taïwanais (7,2 %). 50 % des touristes ont entre 20 et 40 ans. La gastronomie est l’une des principales motivations (49 %), avec le shopping (47 %) et la nature (34 %). La durée moyenne d’un séjour à Séoul est de 6 jours.

TGL : Quelle image de Séoul cherchez-vous à mettre en avant ?

K.J.C. Avant, le mot d’ordre était « Dynamic Korea ». Cette année, nous souhaitons promouvoir et mettre en avant le mode de vie séoulite, afin que les touristes reviennent et restent également plus longtemps.

TGL : Quelles sont vos stratégies pour développer le tourisme en alliant économie et durabilité ?

K.J.C. Nous souhaitons développer divers axes de contenus touristiques. La nature est un sujet à mettre en avant, comme les montagnes à l’intérieur ou à l’extérieur de Séoul, ou le Han, dont les abords sont très populaires auprès des Séoulites, mais peu fréquentés par les touristes. Nous souhaitons également lier Séoul à d’autres villes et développer des itinéraires touristiques, notamment par le train. Le tourisme médical est également à pérenniser.

TGL : Quelles sont vos ambitions pour le futur ?

K.J.C. Nous aimerions atteindre 30 millions de visiteurs par an, tout en travaillant à élever la qualité du tourisme. Je crois au cercle vertueux qui se met en place lorsque tourisme et société se développent ensemble. Nous souhaitons faire de Séoul une destination touristique hautement qualitative et internationale.

Non loin, les palais Gyeongbokgung et Changdeokgung construits aux xive et xve siècles attirent toujours autant les touristes, reconnaissables aux imitations de hanboks qu’ils portent, ces vêtements traditionnels coréens, ici loués pour quelques heures dans l’une des nombreuses boutiques d’attractions touristiques adjacentes. « On pourrait dire que les Coréens sont à l’aise avec les changements radicaux, explique Hyun‑joon Yoo. Ils ne voient pas de problème au choc des genres ou des esthétiques. Il y a toujours des oppositions, des clashs qui seraient peut-être insurmontables ailleurs, mais, ici, j’ai l’impression que c’est ce qui emplit aussi notre société de dynamisme et de mouvement. »

Adopter les appli coréennes

Pour tout voyageur à destination de Séoul et de la Corée du Sud, il est conseillé de télécharger quelques applications fondamentales sans lesquelles l’organisation d’un voyage et la navigation dans la capitale deviennent impossibles. Ici, on oublie WhatsApp ou Google, et on les remplace par Kakao et Naver. Ils font office de messagerie en ligne (KakaoTalk), de GPS (KakaoMap ou Naver Map), de moyen de paiement (KakaoBank), de traducteur (Naver Papago) ou de moteur de recherche (Naver). Ces plates-formes à succès se sont développées durant la dernière décennie, dans un écosystème propre à entretenir un vivier dans le domaine de l’électronique et des technologies de l’Internet à la suite de mastodontes comme Samsung ou LG. En effet, la production manufacturière de technologies de l’information et de la communication (TIC) génère 7 % du PIB national. En 2020, la Corée du Sud a produit près de 290 milliards de dollars de téléphones mobiles, d’ordinateurs, d’écrans LCD ou de semi-conducteurs, dont 189 milliards de dollars ont été exportés. Le pays est le troisième producteur mondial d’équipement TIC, derrière la Chine et les États-Unis. Le secteur des TIC représentait, en 2018, 10,3 % du PIB, soit le niveau le plus élevé parmi les pays de l’OCDE.

Chronologie urbaine de Séoul aux XXe et XXIe siècles

• Années 50 : en raison de l’occupation japonaise (de 1910 à 1945) et de la guerre de Corée (de 1950 à 1953), la ville est fortement endommagée, au même titre que son identité en tant que capitale.

• Années 60 : après la guerre, la ville se lance dans une période de réhabilitation et de développement.

• Années 70 : en raison de l’extrême concentration dans l’hypercentre, la municipalité se lance dans des projets de dispersion, vers des quartiers plus périphériques, de la population (à Sanggye‑dong, dans le nord‑est, par exemple) et des activités (à Gangnam, dans le sud, ou Yeouido, dans le sud‑ouest).

• Années 80 : en vue des préparatifs à des événements internationaux, la capitale s’engage dans des projets d’embellissement des abords du fleuve Han et de réhabilitation de ses collines et ses quartiers les plus vétustes.

• Années 90 : la ville continue d’entretenir ses quartiers vieillissants à travers des programmes de réhabilitation urbaine à grande échelle. « New Towns »

est un projet censé viser un rééquilibrage du développement au niveau régionale.

• Années 2000 : Séoul adopte le changement de paradigme urbain qui met, désormais, l’accent sur l’environnement et la création d’espaces piétonniers, vivables et durables. Des réalisations comme Seoul Plaza (2004) ou la place Gwanghwamun (2009) sont alors livrées.

• Années 2010 : prenant cette fois en compte les valeurs historique et culturelle, la capitale entreprend des projets d’aménagements urbains adaptés aux spécificités de chaque zone.

Cet écosystème a ainsi permis l’émergence d’entreprises liées à l’économie Internet, dont les acteurs se retrouvent dans des domaines comme la fintech (KakaoBank, Naver Financial), de l’e‑commerce (Coupang) ou encore des jeux vidéo (Nexon). Lancé en 1999, le moteur de recherche Naver est aujourd’hui premier sur le marché coréen. Naver Corporation, société mère a, depuis, développé tout un univers de services diversifiés qui lui a permis d’atteindre un chiffre d’affaires de 4,6 milliards de dollars en 2020. Situé au sud de Séoul, dans la région de Gyeonggi, l’impressionnant siège, baptisé « 1784 », a été inauguré l’été dernier, juste à côté de sa jumelle Green Factory, encore en rénovation. « Durant ces vingt dernières années, Naver s’est développé et diversifié en ligne, explique In-hyeok Kim, chercheur à la tête du groupe robotique de Naver Labs. Naver Labs a commencé comme département de recherche et développement interne, avant de devenir, en 2017, une entité propre afin de pérenniser la compétitivité globale. Son objectif est de créer la plate-forme du futur permettant de connecter les gens, l’espace et l’information grâce aux technologies les plus avancées. »

Parmi les principaux domaines de recherche, on trouve la robotique, l’intelligence artificielle (IA), la réalité augmentée (RA) ou encore la technologie 5G. Le bâtiment 1784 a lui-même été conçu pour faire office de banc d’essai grandeur nature de toutes les technologies développées et, par ailleurs, est devenu le premier environnement où 5 000 employés cohabitent avec une centaine de robots. Au premier étage se situe un café Starbucks. L’originalité de cette enseigne américaine est qu’ici la livraison dans les différents services et salles de réunion est assurée par des robots baptisés « Rookie ». Ils naviguent parmi les 28 étages par le biais de Roboport, un ascenseur spécialement conçu pour eux pendant que le système ARC (AI, Robot, Cloud) les contrôle à distance. Un service d’intelligence unique reposant sur les technologies du cloud et du réseau 5G et faisant office de cerveau commun à tous les robots présents dans le bâtiment. « Notre objectif est de faire entrer Séoul dans le top 5 des villes-mondes les plus attractives, explique Chang-gyu Kim, directeur du service de Planification urbaine au gouvernement métropolitain de Séoul. Parmi les projets phares, le développement d’un quartier d’affaires international à Yongsan, situé au nord du Han. Nous visons la réhabilitation d’un ancien site de dépôt de maintenance d’environ 500 000 m2 pour qu’il puisse accueillir des entreprises internationales, des laboratoires de recherche et développement ou d’intelligence artificielle. L’objectif est d’en faire un hub stratégique en tandem avec l’île de Yeouido, spécialisée dans la finance et les banques d’investissement, et l’île de Nodeul, orientée vers la culture depuis 2019. »

3 questions à In-hyeok Kim, chercheur à la tête du groupe robotique de Naver Labs.

The Good Life : Pourquoi la recherche en robotique ou en intelligence artificielle (IA) est‑elle importante ?

In-hyeok Kim : Avec l’accroissement de problématiques sociales comme le vieillissement de la population et le manque de main‑d’œuvre, la demande pour des services robotiques au quotidien augmente. En Corée du Sud, les robots de service et de livraison sont de plus en plus commercialisés. De ce fait, la recherche technologique sur des robots qui peuvent venir en aide aux gens et naturellement coexister avec eux est de plus en plus importante. Quant à l’IA, Naver développe, en partenariat avec Naver Labs, une vaste panoplie de technologies l’utilisant. C’est le cas, par exemple, de Naver Shopping, l’e‑commerce de l’entreprise où l’IA est utilisée pour fournir aux utilisateurs des recommandations ou créer des listes personnalisées.

TGL : Quel est le projet le plus significatif que vous avez mené ?

I.K. Il s’agit sans doute du projet 1784. Toutes les technologies développées par Naver ont été utilisées pour créer son second

siège futuristique. Naver Labs a été chargé d’étendre les services de robots nécessaires au nouveau bâtiment. Concevoir un service de robots pouvant satisfaire les 5 000 employés dans un espace de 150 000 m2 a été un défi de taille à relever, à la fois d’un point de vue technique, mais aussi en matière d’expérience utilisateurs. Les robots actuellement en service au siège 1784 atteignent un niveau de performance sans précédent et combinent nos savoir‑faire en robotique, en IA et en technologie du cloud. Nous avons également développé un environnement dans lequel ces robots peuvent opérer, ce qui permet d’envisager une généralisation de ces services dans le futur.

TGL : Quels sont les avantages compétitifs de l’écosystème sud‑coréen ?

I.K. Tout d’abord, il y a, en Corée du Sud, un réseau à la pointe. Le développement rapide de cet environnement connecté a donné naissance à une multitude de services en ligne ou de téléphonie mobile. La présence du premier robot « sans cerveau » au monde utilisant le réseau 5G au siège 1784 a été rendue possible, entre autres, parce que la Corée du Sud était le premier pays à commercialiser la 5G. Ensuite, la population sud-coréenne est sensible aux modes et à l’expérience utilisateurs dans le secteur des technologies de l’information (TI). Ils testent activement les nouveaux services et n’hésitent pas à abandonner immédiatement ceux qui leur plaisent moins. C’est pour cela que les services qui rencontrent un grand intérêt auprès de la population sud‑coréenne ont de grandes chances de connaître le succès à l’échelle mondiale. Ce qui a permis la croissance rapide d’entreprises TI, dont Naver fait partie.

Aujourd’hui 10e puissance économique mondiale, la Corée du Sud assure sa présence à l’échelle internationale et profite, depuis les années 90, des retombées positives liées au phénomène culturel de la « vague coréenne » (Hallyu). D’abord limitée au continent asiatique, l’exportation de la culture populaire coréenne n’a cessé de s’internationaliser et de diversifier ses produits. Ses films sont primés lors des compétitions internationales, ses séries télévisées à succès sont visionnées sur des plates-formes comme Netflix, sa musique est présente sur YouTube et l’intérêt pour sa cuisine ou son art de vivre ne cesse de s’accroître. En même temps que grandit la popularité de ses produits culturels, la vague coréenne devient un soft power de plus en plus déterminant, notamment d’un point de vue politique et diplomatique. Il n’y a, en effet, rien de plus efficace que le pouvoir culturel pour transformer l’image d’un pays à l’international.

I.C. et T.J.

À lire aussi

The Shilla Seoul, Hôtel emblème du luxe à Séoul