Transport

Avec sa tête aplatie de requin‑baleine, son court fuselage et ses longues ailes de planeur, ce moyen‑courrier du futur sorti des labos de l’Office national d’études et de recherches aérospatiales (Onéra) signe une révolution technologique propre à effacer du ciel les classiques avions cylindriques au museau pointu. Embarquement immédiat à bord de l’avion des années 2025.

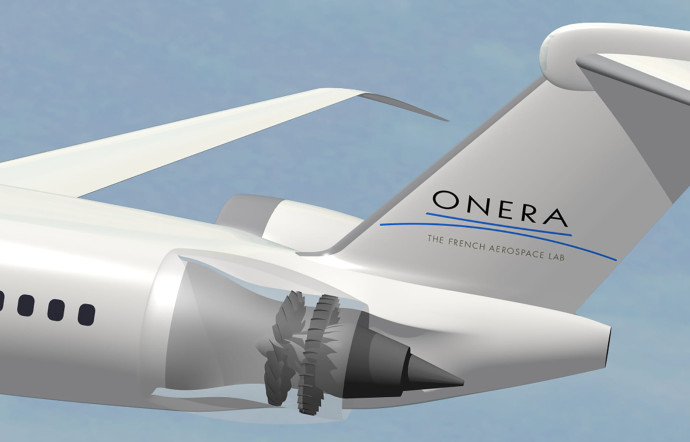

C’est la vocation des chercheurs de l’Onéra que de chausser leurs lunettes de 20 000 lieues dans les airs pour plaider l’urgence de concevoir, dès aujourd’hui, la technologie d’après-demain. « Le Nova s’inscrit typiquement dans cette vocation d’anticiper sur le long terme, martèle Antoine Guigon, directeur de la prospective aérospatiale de l’Office national d’études et de recherches aérospatiales (Onéra). Nous nous positionnons sur le créneau de la recherche et technologie (R&T), entre la recherche académique (comme le CNRS) et la recherche et développement de l’industrie. Pour évoluer, l’aéronautique civile doit envisager de vraies ruptures conceptuelles et technologiques. Nova en comprend plusieurs. Nous sommes bien dans notre rôle, même si cela bouscule l’industrie, plus désireuse d’évolutions que de révolutions ! » Les premières cogitations émises à son sujet remontent au mitan des années 2000, alors qu’Airbus s’interrogeait sur le successeur de son A320. Le constructeur était confronté à cette alternative : envisager la fabrication d’un nouvel avion ou se contenter d’une nouvelle motorisation de l’A320, une option que le constructeur français retiendra finalement avec le lancement, en 2010, de l’A320neo. « Très vite, dit Ludovic Wiart, coconcepteur du Nova, on s’est rendu compte que l’architecture des avions actuels atteignait ses limites. D’où l’idée de rompre avec la structure classique – fuselage cylindrique, moteurs logés sous les ailes – pour proposer une autre aérodynamique dans laquelle le fuselage participe à la portance. L’objectif ultime étant d’alléger la consommation de carburant de 20 %, de réduire les émissions de CO2 et les nuisances sonores, le tout sans renoncer à la vitesse de l’appareil ni au confort des passagers. » Un casse-tête… chinois, alors que la Chine, précisément, se montre redoutable dans son aptitude à les résoudre avec une longueur d’avance. « La Chine a dépassé le stade de pays émergent et a démontré sa volonté de se placer d’emblée à des horizons lointains, rappelle Antoine Guigon. Il est plus libre qu’Airbus et Boeing pour se saisir de nouveaux concepts qui dépassent le classique “tube-and-wings” aujourd’hui dominant. D’où le danger, si les industriels européens s’endorment sur leurs acquis et se réveillent trop tard ! Perdre dix ans en matière de R&T, c’est tout simplement irrattrapable. » Quatre années d’études ont permis au Nova de trouver ses mensurations et sa structure idoines. La plus influente de toutes les innovations du Nova réside dans l’intégration au fuselage de gros moteurs, nettement plus imposants que ceux de l’A320neo, dont les réacteurs, de plus grand diamètre que ceux de l’A320 classique, permettent déjà de réduire les nuisances sonores et d’alléger la facture de carburant. « Seul l’équipement de gros moteurs permet d’obtenir de substantiels gains de consommation, explique Ludovic Wiart, l’un des cinq coconcepteurs du Nova. Dans un premier temps, nous avons envisagé de les loger sous les ailes, comme ils le sont sur les moyen-courriers actuels. Mais leur diamètre imposant impliquait de modifier la forme des ailes ou bien d’allonger le train d’atterrissage. D’où l’idée de les placer à l’arrière de l’avion, dans une position dite de semi-enterrement. Cette intégration des réacteurs au fuselage présente un puissant intérêt d’un point de vue aérodynamique et propulsif. »

Structure ovoïde et ailes renforcées

Dans le viseur des chercheurs de l’Onéra : une consommation de carburant allégée de 20 %, comparée à celle de l’A320neo. Un différentiel qui s’enracine dans ce gain aérodynamique sur le front de la motorisation, les moteurs à très fort taux de dilution se révélant moins gourmands en kérosène : « L’air qui alimente les moteurs est ainsi ralenti, analyse Ludovic Wiart, et, par conséquent, nécessite moins de puissance de la part des pales pour être comprimé, ce qui se traduit par une économie substantielle. » Tout cela sans compromis sur la vitesse de croisière du Nova, maintenue à 900 km/heure. Une priorité au regard du modèle économique des compagnies aériennes, promises à un accroissement de leur taux de rotation. Autre transformation majeure : la voilure de l’appareil, qui, elle aussi, participe de cette optimisation de l’aérodynamique. Plus longues et plus effilées que sur un avion conventionnel afin de réduire la traînée, les ailes du Nova se terminent par des winglets (éléments placés au bout des ailes, chargés de réduire les tourbillons qui freinent l’avion) désormais orientés non plus vers le haut, mais vers le bas. Une initiative qui implique de renforcer les ailes, sans les alourdir, avec des matériaux composites ultralégers. Tout cela sans perdre de vue le niveau de sécurité ni le confort des passagers à bord ! Les designers de l’Onéra ont soigné leur copie pour donner au Nova sa structure ovoïde : fuselage plus court qui gagne en largeur pour accueillir le même nombre de passagers – 180 – qu’un A320 ou qu’un Boeing 737, et, en cabine, un double couloir facilitant la circulation des passagers lors de l’embarquement et du débarquement. La phase de design bouclée, le Nova, soutenu par l’Agence nationale de la recherche dans le cadre de son label Carno, s’apprête désormais à tester sa motorisation dans les souffleries de l’Onéra – les plus grandes d’Europe – et plus spécialement dans celle de Modane, dans la vallée de la Maurienne. Un temple des essais qui permet de réaliser des tests sur maquette dans des conditions comparables à celles du modèle à l’échelle 1/1. Le Nova s’inscrit dans cette volonté de l’Onéra et de son président, Bruno Sainjon, de dynamiser son pôle aéronautique civil, alors que le trafic aérien est amené à doubler à l’horizon 2030, voire à tripler en 2050. Il n’est pas l’unique configuration dite de rupture sculptée dans les laboratoires de Palaiseau. D’autres créatures aéronautiques jaillissent de ses couveuses créatives, tel Solar Impulse, un avion électrique nourri à l’énergie solaire. « A l’avenir, il n’y aura plus une seule architecture d’avion universelle, prédit Ludovic Wiart. Chaque type d’appareil aura sa propre structure, adaptée à ses propres exigences et à sa mission. Un petit avion régional n’aura donc plus la même allure qu’un long-courrier. Et les avions que nous verrons sur le tarmac des aéroports ne se ressembleront plus ! »

Statut à part, financement singulier

Créé en 1946, cet établissement public à caractère industriel et commercial est placé sous la tutelle du ministère de la Défense. Son modèle économique, unique en France, comporte 60 % d’activités contractuelles pour 40 % de subventions. Il est l’un des centres de recherche les moins subventionnés d’Europe. Et les dirigeants de l’Onéra en appellent à l’arbitrage de l’Etat, trop canalisé par la force des lobbys industriels dans la répartition de ses soutiens financiers.

L’Onéra en chiffres

1er parc de souffleries en Europe, offrant le plus de capacité du monde.

25 % d’activités en coopération européenne.

5 fois plus d’activités contractuelles par chercheur que la moyenne des organismes de recherche français.

Plus de 1 400 chercheurs et doctorants.

Son budget pour 2015 n’est curieusement toujours pas consolidé, mais devrait se situer aux alentours de 225 M €. Celui de 2014 était d’environ 207 M €. Un carnet de commandes en croissance en 2015, malgré une baisse sensible des commandes d’essais en soufflerie (11 M €) pour une enveloppe de 103 M €, contre 94 M € en 2014, et une belle année en perspective pour 2016, liée, entre autres, à de futurs contrats export du Rafale.

De l’Onéra dans l’ADN des grands programmes aéronautiques et spatiaux

Le lanceur Ariane 5, les gammes d’avions civils Airbus et d’hélicoptères d’Airbus Helicopters (ex‑Eurocopter), les avions de combat Rafale, l’avion d’affaires Falcon 7X, le Très Grand Télescope… Autant de pépites internationales d’origine française qui doivent leur existence à l’Onéra, rodé à affronter la moue sceptique d’industriels trop occupés à défendre leur rentabilité

à court terme, ou à interpeller son ministère de tutelle – la Défense –, dont les maigres enveloppes budgétaires sont sans comparaison avec celles de leurs alter ego américains ou japonais, perfusés par de substantielles subventions étatiques. Les victoires de l’Onéra sur le scepticisme de ses interlocuteurs directs n’en sont pas moins légion. Ainsi de la novatrice et silencieuse pale d’hélicotère « blue edge » H 160 qui soulève aujourd’hui l’enthousiasme d’Airbus Helicopters… pourtant peu porté, au départ, à parier sur ses vertus, ou encore de ce radar de l’observation de l’espace nommé Graves, qui fait aujourd’hui la fierté de l’armée de l’air après des années de pourparlers tendus avec la Direction générale des armées. « Tous les programmes aéronautiques et spatiaux ont de l’Onéra dans leur ADN ! souligne Antoine Guigon, qui rappelle qu’à un autre niveau l’Onéra a testé en soufflerie la configuration de l’A380 et réalisé les essais de vibration au sol de l’A350 et de l’A320neo. Les industriels du secteur ont besoin de notre expertise scientifique, prospective et pluridisciplinaire, en amont de celle de leurs propres centres de R&D. Ne pas nous soutenir reviendrait à scier la branche sur laquelle ils sont assis. »