- Voyage>

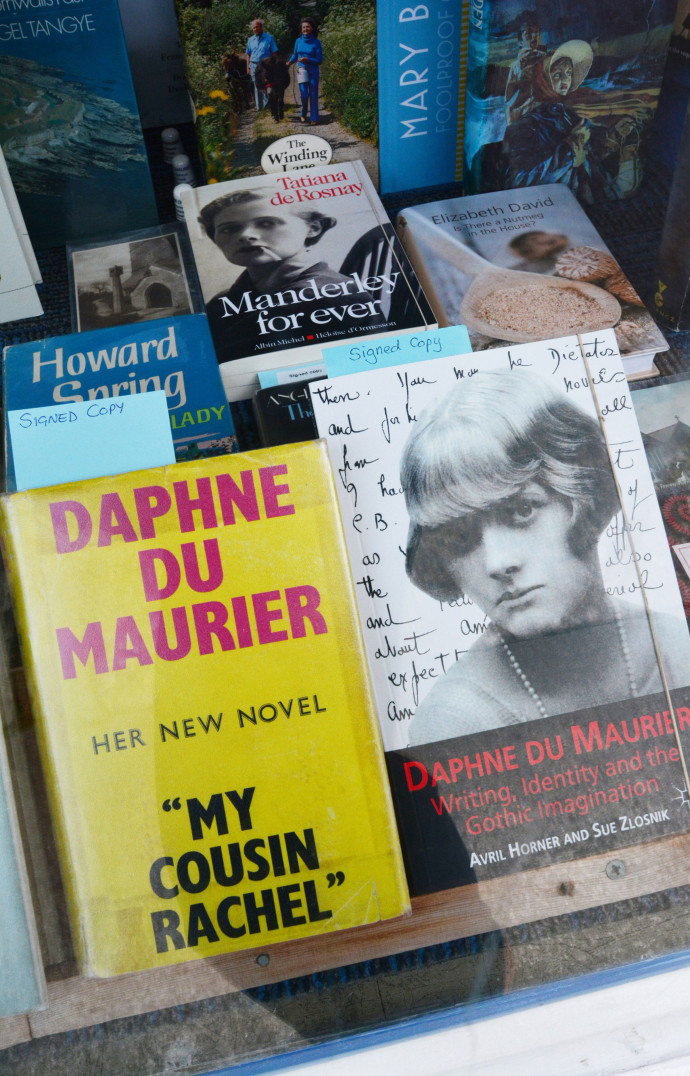

« Listen to the sea ». Impossible d’échapper à cette réplique culte de la gouvernante du château dans le livre Rebecca, écrit par Daphné du Maurier dans sa maison de Fowey, en Cornouailles. Cette région d’Angleterre est une île dans l’île et, aujourd’hui comme hier, la découvrir, c’est s’immerger dans un monde entre ciel et terre, dans lequel la mer joue les vedettes américaines.

Ma première impression des Cornouailles date d’août 1975. Cet été-là, mes parents m’avaient envoyé en séjour linguistique dans une famille de Swanage, petite station balnéaire anglaise située au sud-ouest de Southampton. J’étais hébergé par une veuve flanquée d’un gamin plus âgé que moi, fou de soldats de plomb et qui passait sa vie à rejouer les grandes batailles de l’ère napoléonienne, côté Anglais, bien sûr.

Juillet tirait à sa fin, les cours du matin aussi. Je passais mes longs après-midi à élaborer des stratagèmes pour changer le cours de l’histoire et, finalement, décidai de me glisser dans la chambre du fils pour tourner subtilement la figurine du duc de Wellington d’un quart de tour, afin qu’il regarde dans la mauvaise direction et laisse Napoléon finir le job.

Le soir, je bataillais ferme avec mes petits pois vert fluo que mon hôte m’obligeait à manger sur le dos de la fourchette. Une idée pour le moins saugrenue, mais qui, venant d’un peuple ayant inventé le cricket, ne souffrait aucune discussion ; mon niveau d’anglais ne me le permettant d’ailleurs pas ! Bref, je me rappelle très bien de cette fin de matinée, lorsque la voiture de mes parents, une Ford Taunus jaune canari (la honte, mais pouvais-je faire le difficile ?) vint se garer devant le portail.

Ma valise était prête et les adieux aussi. Mais là, surprise, au lieu de piquer vers le nord afin de reprendre le bateau pour le continent, mon père prit la direction du sud. « Nous allons en Cornouailles », me dit ma mère dans un sourire. La délivrance était trop belle pour souffrir un quelconque commentaire. En route pour Plymouth, première étape de ce périple, je leur racontai mon mois de souffrance et finis par mettre mon Walkman en route, Rolling Stones et Pink Floyd, des Anglais encore, mais ceux-là, je les aimais même sans les comprendre…

Cornouailles, on the road again

La seule vraie différence fut l’autoroute. Je n’ai pas souvenir que la route était aussi fluide. Certes, perdu dans les riffs endiablés de Keith Richards ou plus évanescents de David Gilmour, je n’y avais sans doute pas prêté attention. En revanche, ce qui est sûr, c’est que Plymouth et son front de mer n’ont pas changé. J’y ai retrouvé la grande piscine à ciel ouvert, les joueurs de boules et mes héros aux longs cours : sir Francis Drake, qui fit le tour du monde de 1577 à 1580, les Pères pèlerins qui, en 1620, à bord du Mayflower, firent voile vers l’Amérique ou encore le capitaine Cook qui, entre 1758 et 1779, apporta à la Couronne britannique l’essentiel des terres de son futur empire. Je me rappelle mieux la route qui mène à Fowey.

A l’époque, ma mère avait insisté pour conduire. Sinueuse, bordée de haies, disparaissant parfois même de la surface de la Terre comme pour mieux s’y enfouir, avec peu ou pas d’espace pour se croiser, la route, je le découvris plus tard, était pour elle un chemin initiatique qui conduisait à la maison de Daphné du Maurier, son héroïne.

La maison de Ferryside est toujours là, désormais habitée par son fils Christian. Le ferry qui assure le passage entre Fowey et Bodinnick apporte son lot quotidien d’admirateurs qui, à défaut de pouvoir visiter la maison, se consolent en empruntant un ouvrage de leur idole à la bibliothèque voisine, l’une de ces fameuses cabines téléphoniques rouges transformées en public libraries. Le soir, ayant un peu tardé au pub du Fowey Gallants Sailing Club – la passion de Daphné et de son mari, Frederick Browning, pour la voile attire aussi en ville nombre de marins –, je me retrouvai à bord d‘une barque de pêcheur, éclairée par sa seule lampe tempête, pour rejoindre mon hôtel.

Sachez-le, le ferry termine sa journée à 21 heures ! La traversée ne dura que cinq minutes, mais elle agit sur moi comme une machine à remonter le temps. Je me retrouvai plongé dans les histoires de naufrageurs et de contrebandiers que mon père se plaisait à me raconter pendant que ma mère, cheveux au vent et cigarette aux lèvres, lisait à haute voix, plus pour elle que pour nous, des passages entiers de Rebecca.

Secrètement, afin de ne pas gâcher le voyage en Cornouailles, mon père avait pris fait et cause pour le mari de Daphnée, ce héros de la Seconde Guerre mondiale que sa femme délaissa pour se consacrer à l’écriture. Je le sentais outré, inquiet sans doute pour son avenir à lui, au fur et à mesure que ce séjour à Fowey s’éternisait et que ma mère s’enflammait au récit de la vie de son idole.

Il était temps de partir. La balade vers le manoir de Menabilly, autre lieu culte du trip maternel, fut ajournée, car l’orage menaçait sans doute plus notre famille que la campagne. Je la fis seul, ce printemps, la jolie promenade côtière qui s’égare dans des bois touffus aux arbres centenaires, avant de ressurgir à fleur de falaise. Le manoir est interdit aux visiteurs. Il n’y avait pas de regret à avoir.

Ronds-points machiavéliques

L’infini génie des Anglais à compliquer les choses simples trouve son expression contemporaine dans les ronds-points. Si la conduite à gauche apparaît somme toute assez évidente, arriver à l’un de ces ronds-points tétanise. Un immense panneau vous montre une succession de cercles superposés – deux, parfois trois, plus rarement quatre, mais cela existe –, hérissés de multiples flèches parmi lesquelles se trouve votre destination finale, en général la dernière du dernier cercle.

Afin de corser le tout, ces ronds-points sont à entrées multiples, mais à files prédéterminées et obligatoires, et vous avez à peine deux minutes pour y trouver votre chemin. Ils n’existaient pas en 1975. De toute manière, ma mère rendit le volant à mon père dès que nous quittâmes Fowey. Les choses redevenaient normales et la quiétude s’installa à bord de la Ford Taunus jaune.

J’étais passé à Fleetwood Mac et à l’album blanc des Beatles, achetés en cassettes dans une librairie encombrée de bouquins de Daphné du Maurier en contrepartie d’une version française de My Cousin Rachel pour ma mère. « The » good deal du voyage ! Grand amateur de nature et de randonnée, mon père prit la direction du cap Lizard, la pointe la plus méridionale de l’Angleterre.

J’y ai retrouvé les goélands criards et affamés, les hautes falaises battues par les vents, les petites criques à l’eau turquoise bordées de plages au format mouchoir de poche. Et les parkings aussi, mais payants cette fois-ci, à 4 livres la journée ! La balade entre Mullion Cove et le cap Lizard est merveilleuse. La grande phrase de ma mère était alors « listen to the sea », tirée de Rebecca, quand Mme Danvers, la gouvernante, harcèle la jeune Mme de Winter.

Moi, l’histoire me plaisait bien ; un meurtre déguisé en naufrage, c’était bien imaginé ! Et puis, ici, sur ces côtes de la Manche, c’était pratique courante, jadis, que de naufrager des bateaux pour ensuite piller les épaves. Pour une fois, les histoires de mon père et les références littéraires de ma mère se retrouvaient, se confortaient, faisaient vibrer mon imagination.

Une symbiose parfaite que l’on retrouve aujourd’hui au petit musée du pub Jamaïqua Inn ; un peu de Daphné, beaucoup de contrebandiers, quelques pintes pour les adultes, le tout desservi par une voie rapide toute neuve, financée par les fonds européens, n’en déplaise à ceux qui ont voté en faveur du Brexit. Alors oui, j’ai écouté la mer et ses récits portés par les vagues. Au large était passée l’Invincible Armada pour sa seule confrontation avec la flotte anglaise au large de Gravelines en 1588.

Avant elle, il y avait eu Jules César et ses galères, puis Guillaume le Conquérant et bien d’autres histoires de navires perdus et de sauvetages miraculeux, sans oublier l’opération Overlord. Quant aux Vikings, grands pourfendeurs des mers et des terres, on dit qu’ils tombèrent en pâmoison devant l’île située en baie de Penzance, au point de faire venir les moines du Mont-Saint-Michel pour y bâtir une réplique de leur église. Je me suis joint aux mêmes touristes cabotins, ravis de patauger pieds nus à marée montante sur la voie empierrée qui mène au château, je me suis promené dans le jardin envahi de rhododendrons, qui prolifèrent ici grâce à l’effet induit du Gulf Stream, et me suis un peu ennuyé dans ce beau château pourtant croulant sous le poids de l’histoire.

L’appel du large

La suite du voyage est plus confuse dans mes souvenirs. Je sais que nous nous égarâmes sur les petites routes furtives du Penwith à la recherche de dolmens et de cercles de pierres venus du fond des âges. Je fis les mêmes erreurs, me perdis tout autant pour aller faire la photo du plus beau d’entre eux, le dolmen de Lanyon Quoit, au coucher du soleil. Je devais tomber dessus par le plus grand des hasards, sa table dépassant tout juste des murets de pierre qui semblent vouloir à tout moment étrangler la route.

Parfois, les arbres prennent le relais des pierres et vous vous sentez comme happé dans les entrailles de la Terre par une route disparaissant sous les frondaisons, sans espoir de retour. Là, dans l’ombre des arbres, une ferme est tapie près d’un ruisseau, bien à l’abri des vents du large et de la lumière du soleil, univers de mousse et de lichens où le moindre rocher semble prêt à accueillir la légendaire Excalibur.

Le grand large reprend ses droits à Land’s End. Pour les Anglais, avec leur humour fameux, c’est là que la civilisation commence ou s’arrête, selon que vous venez de la mer ou de la terre. Il y a là le premier ou le dernier pub, le premier ou le dernier fish and chips, le premier ou le dernier parking payant, le premier ou le dernier rond-point flippant…

Ce cap offert aux caprices de l’Atlantique donne le ton de la côte ouest des Cornouailles, la plus exposée et donc la plus dramatique. La moindre échancrure abrite un port, de pêche, comme à Saint Ives, à Newquay, à Padstow, à Port-Isaac ou à Bude, ou d’exportation de minerai, comme à Perranporth ou à Portreath.

Une découverte pour moi. J’avoue avoir été fasciné par l’histoire de cette épopée minière commencée à l’âge du bronze et abandonnée dans la seconde moitié du XXe siècle. L’étain et le cuivre se ramassaient d’abord à même le sol, puis il fallut creuser toujours plus profond. Des usines gigantesques poussèrent en bord de mer, des machines incroyables y furent acheminées on ne sait trop comment. Des hommes et des femmes y travaillèrent et y vécurent dans des conditions effroyables. Une flottille de bateaux encombra les ports afin d’exporter le minerai vers les fonderies du nord.

Il reste de cette frénésie industrielle de multiples vestiges fascinants, inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco (Geevor Tin Mine, Levant Mine, Wheal Coates) qui, joints aux caprices du ciel, transforment la moindre balade en épopée échevelée le long des falaises. Nous aurions tous les trois adoré ces lieux, chacun pour une raison différente. Je ne sais pourquoi nous n’y allâmes pas. Sur ces terres tourmentées propres à enflammer l’imagination, mon père eut sans doute peur que ma mère se prenne pour Charlotte Brontë, dont la mère était originaire des Cornouailles !

Lire aussi

« Listen to the sea » : Nos Good Beds en Cornouailles

Cape Cod : rendez-vous avec la très bonne sociéte américaine

Nos adresses pour un long weekend à Cape Cod

Hydra, à la poursuite du trésor des Orlov

Goa, le repaire des hippies 2.0 – 1/2

Goa, le repaire des hippies 2.0 -2/2

Starnberg : le Land pour millionnaires allemands low profile