- Voyage>

Hier parente pauvre des métropoles allemandes, Berlin semblait condamnée à la survie et au chômage de masse. Elle est pourtant devenue, en moins de dix ans, une géante du tourisme et la capitale européenne des start-up. Cette spectaculaire transformation la place aujourd’hui en pole position pour attirer les investisseurs et les entrepreneurs.

Dès l’arrivée dans la capitale du géant économique de l’Europe, on ressent visuellement qu’un petit quelque chose cloche. Le flot des Mercedes, des BMW et des Audi rutilantes qui symbolisent la puissance et la prospérité de l’Allemagne dans les rues de Francfort, Munich, Stuttgart ou Hambourg est ici remplacé par un modeste défilé de Clio, Golf, Fiesta, Hyundai i10 ou Toyota Yaris, le plus souvent des modèles anciens. Même la marque low cost Dacia est présente. Autre décalage frappant : alors que les cadres allemands prennent soin de leur mise et arborent volontiers un costume Hugo Boss, un manteau en cachemire et de belles chaussures en cuir, 95 % des Berlinois s’affichent en jean, pull, baskets et parka. Y compris les cadres lorsqu’ils vont au bureau, le port d’une veste et d’une cravate étant réservé aux très hautes sphères des grandes entreprises et des ministères. Quant aux Berlinoises, sauf rarissimes exceptions, elles semblent ignorer l’existence du prêt-à-porter de luxe et des escarpins. Ces différences mettent en lumière le caractère unique de l’économie de Berlin. C’est en effet la seule capitale de la planète où le revenu moyen par tête (31 504 euros) est nettement inférieur à celui des citoyens du pays dans son ensemble (34 219 euros). Un habitant de Munich, Francfort ou Hambourg gagne en moyenne de 50 % à 70 % de plus qu’un Berlinois. Et cet écart s’est creusé, puisque, depuis 2000, le revenu disponible des résidents berlinois n’a augmenté que de 18 %, alors que celui des Allemands a progressé de 30 % en moyenne. Comme le remarque la chambre de l’industrie et du commerce de Berlin (IHK) en commentant ces chiffres : « En dépit des progrès, le processus de mutation de l’économie berlinoise et la transformation de la ville en un centre d’affaires hautement productif est loin d’être achevé. »

En chiffres

- Population : le Land de Berlin compte 3,47 M d’habitants (2014), mais l’agglomération, qui déborde sur le Land de Brandebourg, en héberge 4,4 M. Chaque jour, 190 000 habitants du Brandebourg viennent travailler à Berlin et 79 000 Berlinois se rendent dans le Brandebourg. Berlin est le seul Land où le nombre de naissances est supérieur au nombre de décès. Avec l’immigration, Berlin gagne désormais 40 000 habitants par an (sans doute plus de 100 000 en 2015 avec l’afflux de réfugiés). Plus de 14 % des habitants de Berlin sont étrangers, ce qui en fait la ville la plus cosmopolite d’Allemagne.

- Économie : le PIB du Land de Berlin atteint 117 Mds € (2014), ce qui le place en 7e position au sein des 16 régions allemandes. Le PIB par tête (31 504 €) est inférieur de 8 % à celui des Allemands. Les habitants du Land de Hambourg, la région la plus riche d’Allemagne, gagnent en moyenne 70 % de plus que les Berlinois. Mais, depuis 2005, la croissance de Berlin est supérieure à celle de l’Allemagne (2,2 % contre 1,6 % en 2014), de même que l’augmentation des salaires (30,2 % contre 25,5 % de 2005 à 2013). Et le taux de chômage est passé de 19 % à 10,1 %.

- Education : Berlin est le second Land en matière de fonds pour l’éducation par habitant (1 514 €). La ville accueille 171 000 étudiants (dont 29 000 venus de l’étranger). Plus de 40 % d’entre eux suivent un cursus scientifique.

- Tourisme : depuis 2004, le nombre de touristes est passé de 5,8 à 12,4 M (ce qui place Berlin juste après Paris et Londres), et le nombre de nuitées a quasiment triplé. P. P.

Le poids de l’histoire

Vingt-six ans après la disparition du mur de Berlin, la ville souffre en effet toujours de handicaps que lui a légués son histoire dramatique. La métropole, qui était jusqu’en 1914 à l’avant-garde de son temps grâce à des joyaux industriels tels que Siemens, AEG, Telefunken ou Borsig (alors premier producteur européen de locomotives), a ensuite perdu sa superbe au long de trois quarts de siècle cauchemardesques. Saignée de ses jeunes hommes par la Première Guerre mondiale, ruinée par l’hyperinflation de la république de Weimar et la crise de 1929, prise ensuite en main par le Gauleiter Joseph Goebbels, qui orchestra un tourbillon de violence et de persécutions visant les 130 000 Juifs de la ville, les intellectuels et les opposants réels ou supposés à Adolph Hitler, elle a finalement été frappée par les bombardements alliés, jusqu’à sa destruction quasi totale en 1945. Dans la foulée, la ville devient l’épicentre de la guerre froide. Elle a perdu 23 % de ses habitants, compte 150 femmes pour 100 hommes, et près du tiers de la population est constituée de retraités. Berlin-Ouest, gérée par les Alliés, est une enclave hébergeant près de 2 millions de citoyens isolée au sein de l’Allemagne de l’Est. Cette moitié de la cité vit surtout des milliards de deutsche Mark de subventions allemandes et alliées, sans compter l’engagement massif de fonctionnaires. La perte de jobs du secteur privé fait cependant fuir de nombreux habitants. Certes, 1,6 million de citoyens d’Allemagne de l’Est se réfugient à Berlin-Ouest avant la construction du mur en 1961, mais ils vont presque tous s’installer ailleurs en République fédérale d’Allemagne (RFA). Il faut l’arrivée d’artistes et d’étudiants attirés par la quasi-gratuité des loyers ainsi que l’immigration de 200 000 Turcs, Polonais et Yougoslaves pour stabiliser la population. Pour sa part, Berlin-Est, capitale de l’Allemagne de l’Est, héberge 1,3 million d’habitants. Le développement de son industrie, aux standards des pays de l’Est, passe après la réalisation de monuments à la gloire du socialisme (tour de télévision de 368 mètres, palais de la République…) et la surveillance obsessionnelle des citoyens par la sinistre Stasi. En 1989, la chute du Mur met fin à plus de quarante ans de vie sous cloche à Berlin-Ouest et de dictature communiste à Berlin-Est.

La ville redevient dans la foulée capitale de l’Allemagne réunifiée. Mais les débuts de cette nouvelle histoire sont éprouvants. « L’industrie a alors perdu 70 % de ses effectifs en l’espace de trois ans. Car, du fait de leur compétitivité défaillante, très peu des firmes qui opéraient à Berlin-Est ont pu être sauvées. Pour leur part, les quelques entreprises de Berlin-Ouest étaient spécialisées dans la production de masse, n’avaient pas d’ouvriers qualifiés et étaient subventionnées », explique Karl Brenke, de l’Institut allemand de recherche économique (DIW). Alors qu’elle employait 360 000 salariés en 1990, l’industrie en compte aujourd’hui un peu moins de 100 000. Mis à part les usines de BMW (motos), Daimler (moteurs), Siemens (turbines à gaz), Bayer et Berlin-Chemie (pharmacie), ils travaillent pour des PME. Le taux d’exportation de l’économie berlinoise, qui atteint à peine 11 % des richesses produites, est d’ailleurs de loin le pire de toutes les régions allemandes, la moyenne nationale se situant à 39 %. De plus, contrairement à ce que certains espéraient, le retour sur scène de la capitale ne s’est pas accompagné du moindre transfert de siège social de multinationale. Francfort reste le centre de la finance, Hambourg celui des médias, du commerce et de l’aéronautique, et Munich cumule l’automobile, l’assurance, l’informatique… Pour sa part, Berlin n’héberge que le siège de l’entreprise ferroviaire publique Deutsche Bahn et ne compte que quinze sociétés employant plus de 5 000 salariés dans la région. Pour couronner le tout, la nouvelle capitale a aussi enduré la formation, puis l’explosion d’une bulle immobilière : la construction frénétique du début des années 90 ne s’est en effet pas accompagnée d’une arrivée massive de nouveaux habitants, ce qui a provoqué un effondrement des prix et porté un terrible coup au secteur du BTP entre 1998 et 2005. Enfin, les dépenses liées à la réunification et un scandale bancaire ont creusé le déficit des finances publiques du Land de Berlin, dont la dette (qui a cessé de progresser depuis 2011) atteint aujourd’hui 60 milliards d’euros. Soit près de quatre fois le montant qui a conduit la ville de Detroit à se déclarer en cessation de paiements…

Berlin-Brandebourg, l’aéroport fantôme

Huit ans de retard ! Le légendaire sérieux germanique dans la gestion de grands projets a subi un camouflet au cours de la pénible réalisation de l’aéroport de Berlin-Brandebourg, qui ouvrira, selon les dernières nouvelles, fin 2017, alors que son inauguration était initialement prévue… en 2010 !

Le chantier a été retardé par la découverte de milliers de malfaçons et de vices cachés, parmi lesquels un système de désenfumage défectueux et la nécessité de refaire tous les câblages. Le budget prévu nécessitera une rallonge qui équivaut, au minimum, à 150 % du prix prévu au départ. D’une capacité de 27 M de passagers, le nouvel aéroport devait entraîner la fermeture de Tegel (qui fonctionne aujourd’hui au double de sa capacité) et de Schönefeld (qui assure essentiellement les vols charters). Mais des voix s’élèvent pour garder Tegel, car le trafic a explosé et Berlin serait la seule capitale du monde à n’être desservie que par un seul aéroport. Le pire : alors qu’on imaginait que Berlin-Brandebourg allait permettre la multiplication des vols long-courriers directs et faire de Berlin un hub intercontinental, il ne semble pas que ce rôle, déjà assuré par Francfort et Munich, lui sera dévolu. P. P.

Une destination enfin à la mode

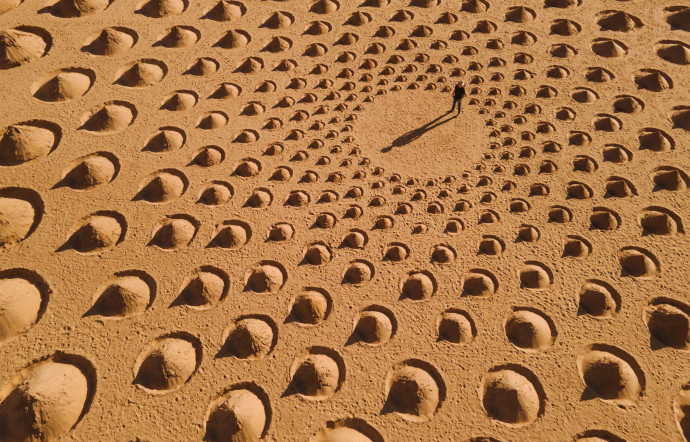

Au départ, le conte de fées de la réunification a donc laissé place à une amère désillusion. Les revers et les restructurations ont fait bondir le taux de chômage (qu’on pouvait estimer à 7,5 % en 1990) à 19 % en 2005. Berlin est alors aussi mal en point que les ex-territoires de l’Allemagne de l’Est sinistrés qui l’entourent. C’est alors que la roue tourne enfin : au cours de la dernière décennie, l’attractivité croissante de la capitale allemande a commencé à produire ses effets et le génie berlinois à donner sa pleine mesure. Premier secteur à décoller en flèche : le tourisme. Alors que le nombre de visiteurs avait stagné, durant les quatre premières années du nouveau millénaire, autour de 5,8 millions (dont à peine 1,6 million d’étrangers), Berlin est soudain devenue une destination à la mode. Ce sont d’abord les jeunes Européens qui se sont avisés que la scène techno, apparue juste après la chute du Mur dans des clubs improvisés ouverts dans des ateliers et des hangars abandonnés, battait la mesure du futur. Et qu’on pouvait arriver par un vol low cost le vendredi et danser jusqu’au lundi midi sans discontinuer. Offrant un hébergement très bon marché, gay friendly, dotée d’un S-Bahn (l’équivalent du RER) fonctionnant 24 heures sur 24, la ville devient un lieu où tout semble possible, une capitale mondiale de la contre-culture, comme Londres l’avait été dans les années 60 et New York, dans les années 80. En 2009, le magazine Time consacrait ainsi « Hip Berlin : Europe’s capital of cool ». Parallèlement, la ville séduit aussi un public plus classique, qui paie 150 euros la nuit en cinq-étoiles et profite d’une offre culturelle unique. Certes, mis à part la porte de Brandebourg, les deux cathédrales et la salle de concert de Gendarmenmarkt, Berlin n’a plus de monuments marquants. Mais l’île aux Musées – qui recèle la porte d’Ishtar de Babylone, au musée de Pergame, et le buste de Nefertiti, au Neues Museum –, la Hamburger Bahnhof et la Neue Nationalgalerie de l’architecte Mies van der Rohe dédiées à l’art contemporain, le Mémorial aux Juifs assassinés d’Europe de Peter Eisenman inauguré en 2005 et le Musée juif de l’architecte Daniel Libeskind ouvert en 2001 – sans compter plus de 30 autres musées, 400 galeries et les traces du Mur visibles en plusieurs endroits – font de Berlin une œuvre d’art à part entière et un foyer d’histoire. A partir de 2004, le nombre de touristes fait un bond chaque année, et de sixième destination européenne, la capitale allemande passe troisième, derrière Paris et Londres, avec 12,4 millions de visiteurs (dont 4,9 millions d’étrangers) et 30 millions de nuitées. « Le tourisme, qui occupe 250 000 salariés, est devenu la première industrie de la ville », se réjouit Burkhard Kieker, p-dg de VisitBerlin, l’organisme en charge de promouvoir la destination. D’un air gourmand, il note que 40 % des Allemands n’ont jamais visité leur capitale et que le nombre de visiteurs chinois reste pour l’instant limité. De quoi se déclarer optimiste. « Aux 30 000 chambres d’hôtel construites depuis cinq ans, il faudra en ajouter 30 000 d’ici à 2020 », observe-t-il.

Une usine à créer des start-up

La success-story qui a mis Berlin sur la carte des villes mondiales les plus agréables à visiter s’est rejouée dans un autre domaine, plus crucial encore pour l’économie locale. Il s’agit du classement des métropoles les plus attirantes pour créer une entreprise. A la fin des années 90, alors que les autorités tentent, encore en vain, de faire venir à Berlin des industries établies, le bouillonnement de la scène artistique et techno s’accompagne de la timide création de quelques start-up. Les conditions semblent en effet idéales, grâce aux tarifs très abordables des loyers commerciaux, à la présence de nombreux bâtiments pouvant être réaménagés, à la modération des salaires compensée par le bas coût de la vie, à la présence de nombreux jeunes étrangers très qualifiés et à une forte propension à l’innovation – les dépenses de R&D sont, en pourcentage, parmi les plus élevées d’Allemagne. « Surtout, compte tenu de l’absence de grandes entreprises, les diplômés des excellentes universités de la ville ne trouvaient pas de poste sur place, et la culture entrepreneuriale n’était pas inhibée par un establishment des affaires », observe Christian Nestler, en charge de la politique économique à la chambre de commerce et d’industrie de Berlin. Le développement de cette nouvelle économie n’en a pas moins constitué une surprise, à la fois par son ampleur et par sa vitesse. Il a ressuscité le Berliner Tempo de la seconde révolution industrielle, lorsque l’automobile et l’électrification des infrastructures municipales avaient changé la ville en un éclair.

Dès le départ, les start-up berlinoises ne se sont pas cantonnées aux technologies de l’information et de la communication. Elles couvrent en effet un spectre immense, allant des sciences appliquées (optique, lasers, biotechnologies, gestion de l’énergie, électromobilité…) à la fin-tech (technologies de la finance), en passant par l’e-commerce, les jeux vidéo, la mode, les médias, la musique, l’art, la gastronomie et les initiatives sociales. En 2007, la visibilité de cet écosystème berlinois a bénéficié du lancement de Rocket Internet par Oliver Samwer et ses deux frères. A la fois incubateur et fonds d’investissement, cette véritable usine à créer des start-up copie des business-modèles déjà éprouvés. Elle est à l’origine de Zalando, une boutique en ligne de vêtements et de chaussures dont le chiffre d’affaires dépasse 3 milliards de dollars, et de plus d’une centaine d’autres start-up internationales, dont Delivery Hero (livraison de repas), Helping (services à la personne), Westwing (objets et services de déco)… Rocket Internet, aujourd’hui critiquée par la communauté financière pour brûler trop de cash en attendant que certaines de ses créations soient rentables, n’en a pas moins mis en lumière l’émergence de Berlin sur la scène technologique et a formé nombre de managers qui ont ensuite fondé leur propre entreprise. Comme Navid Hadzaad, p-dg de GoButler, un service de conciergerie 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par SMS, ou Valentin Stalf, p-dg de Number26, une banque sur smartphone présente dans huit pays.

Sur la pente ascendante

Depuis 2013, la « Silicon Allee » est devenue la capitale européenne des start-up. L’an dernier, selon EY, les investissements dans les jeunes pousses de Berlin ont atteint 2,1 milliards d’euros (contre 1,8 milliard à Londres et 690 millions à Paris). Plus d’une start-up est née chaque jour, ce qui a provoqué la création d’un nouvel emploi sur sept. Cette réussite a tapé dans l’œil de géants internationaux, comme Goldman Sachs (qui a organisé un tour de table de 40 millions de dollars pour la boutique en ligne de lunettes Mister Spex) ou Microsoft (qui a racheté le logiciel de planning personnel 6Wunderkinder et créé l’un des six accélérateurs à la disposition des créateurs voulant développer leurs idées). De même, IBM, Lufthansa, Cisco et Visa sont impliqués à divers titres dans l’essor de certains des treize campus créatifs, laboratoires numériques et espaces de travail partagés pour nouveaux entrepreneurs. Enfin, depuis 2011, Berlin Partner, l’organisme public-privé en charge d’attirer les investisseurs, a délibérément orienté sa stratégie vers la high-tech et les start-up en offrant des services d’accompagnement ainsi que des subventions, et en établissant, dans chaque secteur, des liens entre les jeunes pousses, les instituts scientifiques et les laboratoires de R&D privés à Berlin. « Les 280 projets que nous avons traités en 2015 ont créé 6 600 emplois de qualité, principalement dans les technologies de l’information et dans les industries de pointe. L’esprit d’innovation très vif qui attire des développeurs et des managers étrangers nous donne bon espoir que Berlin réussisse à se réinventer », explique Andrea Joras, sa directrice générale. Certes, l’économie locale dispose aussi d’autres secteurs en croissance – les services aux entreprises, la fourniture d’énergie, le commerce de détail, les services publics fédéraux et l’écosystème associé (ambassades, médias, etc.) –, mais ce sont de loin les technologies d’information et de communication (+ 21 % en six ans) et l’hôtellerie-restauration (+ 17 %) qui se développent le plus rapidement. Les start-up et le tourisme ont ainsi fourni le petit plus permettant à Berlin d’afficher depuis 2005 une croissance légèrement supérieure à celle de l’Allemagne. Et si le retard n’est pas pour autant comblé – le taux de chômage atteint encore 10,1 %, contre 6,1 % sur le plan national, et 17 % des ménages ne pourraient subsister sans les services sociaux –, d’autres motifs d’optimisme se font jour. La ville gagne en effet des habitants grâce à un taux de fertilité très supérieur à celui de l’Allemagne et à l’installation de nouveaux venus du monde entier (auxquels il faut ajouter, en 2015, environ 70 000 réfugiés). Et, depuis 2006, les emplois nets créés chaque année sont sur une pente ascendante, avec un record (44 000) en 2015. Quant aux salaires, ils progressent désormais un peu plus vite que la moyenne nationale. Ayant aujourd’hui admis que son développement dépend des PME, Berlin est devenue l’exemple type d’une ville dont la prospérité résulte de ce que le spécialiste américain en études urbaines, Richard Florida, a appelé « la classe créative ». Mobile, qualifiée et connectée, elle se définit, selon lui, par le talent, l’appétit pour la technologie et la tolérance. Ce sont en effet les rêves et l’ardeur de dizaines de milliers d’entrepreneurs, managers et développeurs de toutes nationalités qui ont redonné de l’ambition à la ville et fait passer l’atmosphère du désappointement à l’optimisme. Hier « pauvre, mais sexy », selon son ancien maire Klaus Wowereit, Berlin est aujourd’hui moins pauvre, toujours sexy, mais aussi forte d’expériences, d’idées et d’énergie. Même un visiteur venu pour quelques jours peut capter ses bonnes vibrations. P. P.

Scène artistique : c’était mieux avant ?

On se souvient de la vague de fond provoquée par la chute du Mur et des artistes du monde entier fondant sur Berlin pour profiter du coût plus que modeste de l’immobilier. Vingt-cinq ans après, sont-ils toujours là ou déjà exilés, comme le prétendent certains, à Leipzig ? « C’est une fausse impression, estime l’experte Miriam Bers de GoArt !, qui conseille les collectionneurs et défriche pour les amateurs d’art la jungle des galeries. Les artistes sont toujours là, se nourrissant de l’émulation créative de la ville, mais comme le veut leur caractère nomade, ils se sont déplacés. » Fuyant la gentrification de Mitte et l’envol des loyers, on les trouve désormais dans les quartiers populaires de Kreuzberg ou de Neukölln, voire à l’extrême est, dans l’arrondissement de Lichtenberg. Les squats historiques ont disparu au profit de promotions immobilières. En revanche, 150 espaces dédiés à la création sont nés, et le Sénat en élit sept chaque année pour leur offrir une subvention de 30 000 €. « Le plus grand danger, c’est que la culture sorte de la ville », déclarait, fin 2015, Tim Renner, secrétaire aux affaires culturelles, en annonçant la création de futurs ateliers sur des terrains municipaux. De leur côté, les grandes galeries ont délaissé leurs vastes espaces pour des showrooms plus économiques, de préférence à l’ouest, dans le secteur de Charlottenburg où germe la nouvelle tendance. « La scène artistique se professionnalise et les concepts évoluent, analyse Miriam Bers.

On assiste en ce moment à un mouvement interdisciplinaire. » Un collectionneur monte une pièce de théâtre à partir de ses œuvres, un encadreur ouvre un restaurant branché, des galeries s’associent à des fermes urbaines pour initier des interactions art et cuisine, des pop-up galeries naissent et meurent : l’art est toujours à Berlin, il suffit de le pister… G. B.

www.goart-berlin.de

Les migrants dispersés dans la ville

L’Allemagne a accueilli près de 1 M de réfugiés en 2015, et tous ne sont pas restés à Munich. Au plus fort de la vague, à l’automne dernier, Berlin voyait arriver entre 500 et 1 000 migrants par jour, revivant, à plus grande échelle, la venue de Berlinois de l’Est après la chute du Mur. Ici, des dizaines de tentes, là, une caserne abandonnée rapidement aménagée, les équipements sportifs du parc olympique ou encore l’ancien immeuble de bureaux de la Deutsche Telekom dans le quartier de Karlshorst sont investis : on estime

que 60 000 réfugiés ont ainsi été logés en urgence. Mais la ville s’est vue rapidement débordée. En début d’année, lorsque la décision a été prise d’investir une partie de l’aéroport de Tempelhlof, qui accueillait jusqu’à présent beaucoup de manifestations festives, la capitale mondiale du cool, réputée pour son ouverture et pour sa tolérance, a vu son mouvement de solidarité se muer en grimace. Comment ? annuler

le festival électro Lollapalooza ? déplacer le salon de la mode Bread and Butter à l’ingrat Arena ? improviser, faute de mieux, la course des F1 électriques sur la Karl-Marx Allee ? Pas cool ! « Berlin serait-elle devenue anxieuse et petite-bourgeoise ? » interrogeait le Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Si l’enthousiasme s’essouffle, la communauté homosexuelle reste en alerte. Elle vient d’inaugurer un foyer prêt à accueillir gays, lesbiennes et transsexuels venus de pays où leur orientation sexuelle « est considérée comme un crime ». G. B.

1 comment

Comments are closed.