- The Good Business>

Impossible d’évoquer le Mexique sans parler du pétrole, sa plus grande richesse naturelle. Une manne qui, depuis sa nationalisation à la fin des années 30, a fait connaître au pays son âge d’or dans les années 50. Mais face au déclin que connaît la production depuis 2004, le gouvernement d’Enrique Peña Nieto a rouvert le marché aux investissements privés nationaux et étrangers. La mise à mort d’un symbole et une sacrée révolution.

Le pétrole mexicain en chiffres

- 1862 : le premier puits de pétrole est foré dans l’État de Tabasco.

- 1924 : le Mexique fournit 14% de la production mondiale de pétrole (contre 3% aujourd’hui, ce qui le situe au 10e rang mondial).

- 2003 : le volume annuel de production est de 3,7 millions de barils par jour, un chiffre record.

- 2014 : le Mexique produit 2,3 millions de barils par jour, une production inférieure d’un million de barils par rapport à l’année précédente. Les réserves estimées de pétrole sont de 43,8 milliards de barils, dont un tiers sont prouvées, ce qui représente dix ans de réserves.

- 43% de la production actuelle de pétrole est destinée à l’exportation, principalement au marché américain.

- Pemex emploie plus de 153 000 personnes.

« Touche pas à mon pétrole. » Telle pourrait être la consigne qui, au fil des soixante‐quinze dernières années, s’est imprimée dans la tête de tous les Mexicains. Cela, depuis ce fameux décret du 18 mars 1938 signé par le président Lázaro Cárdenas. Lors d’un discours radiodiffusé, il annonçait à ses concitoyens sa décision de nationaliser le pétrole et d’exproprier les compagnies étrangères qui l’exploitaient. Il demandait alors au peuple mexicain son « appui moral et matériel, nécessaire pour affronter les conséquences d’une telle détermination ». Car cette décision allait retentir comme un coup de canon en terres aztèques où, depuis le début du XXe siècle, les puits pétroliers étaient exploités par plusieurs sociétés, pour la plupart des filiales de la néerlandaise Shell et de l’américaine Standard Oil Company of New Jersey.

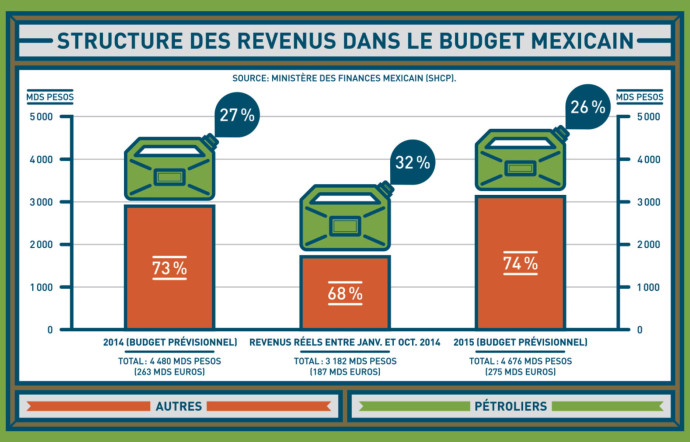

Malgré le tollé que cette décision provoqua au niveau international, le Mexique parvint néanmoins à éviter une intervention des États‐Unis. Mais surtout, cette nationalisation du pétrole frappa durablement les esprits. Au point de s’inscrire dans la mémoire historique et collective des habitants de ce pays qui en feront un thème tabou. Ils résisteront durant trois quarts de siècle à une quelconque modification de l’article 27 de la Constitution, qui avait octroyé à l’État le contrôle du sous‐sol. Et donc la propriété du pétrole et du gaz. Toute tentative d’ouvrir l’exploitation des hydrocarbures au secteur privé s’est toujours confrontée à l’opposition des Mexicains qui n’ont pas hésité à descendre dans la rue pour défendre leur pré carré. Durant soixante-quinze ans, le Mexique a réussi à conserver son monopole ainsi que celui du gaz naturel. Au quotidien, les automobilistes n’ont pas d’autre choix que de s’arrêter dans une station d’essence Pemex (Petróleos Mexicanos), la compagnie étatique des pétroles mexicains créée au lendemain de la nationalisation. Au fil des décennies, ce monopole a permis à l’État de percevoir des revenus juteux, qui ont représenté jusqu’à 60% de ses rentrées fiscales ! Aujourd’hui encore, le Mexique reste très dépendant du pétrole, puisque la poule aux œufs d’or constitue un tiers des revenus du gouvernement.

Mais la manne n’est pas intarissable. Si la production a augmenté dans les années 2000, grâce à la découverte de gisements, et notamment celui de Cantarell – qui était alors le deuxième du monde après Ghawar, en Arabie saoudite –, elle décline régulièrement depuis 2004. Durant la dernière décennie, elle est passée de 3,3 à 2,35 millions de barils par jour. Rien qu’en 2014, elle a chuté de plus de 4%, faisant reculer le Mexique au dixième rang des producteurs mondiaux.

L’ouverture au capital privé

Une nouvelle date s’est inscrite dans l’histoire du Mexique, aussi importante que celle de 1938. Le 20 décembre 2013 marquait l’adoption, par le Congrès, de la réforme énergétique lancée par le président Enrique Peña Nieto, membre du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI). Celui qui se présente comme le grand réformateur du pays est ainsi parvenu, en moins de deux semaines et sans presque aucun débat, à transformer la constitution mexicaine pour ouvrir l’exploitation des hydrocarbures aux capitaux privés, nationaux et étrangers. Au grand dam de l’opposition de gauche et d’une partie de la société, qui qualifient de privatisation cette réforme imposée par le PRI – parti auquel appartenait aussi Lázaro Cárdenas et qui avait décidé de la nationalisation en 1938. Le parti au pouvoir considère que cette réforme est une modernisation indispensable du secteur énergétique puisque des entreprises privées pourront désormais participer à l’exploration, à l’exploitation et à la commercialisation des hydrocarbures. De plus, elle met fin au monopole de l’entreprise publique Pemex.

Chevron investit massivement au Kazakhstan : la fin de la morosité du secteur pétrolier ?

Transformée en une entreprise productive de l’État, Petróleos Mexicanos entrera en concurrence avec les grandes compagnies étrangères. Celles‐ci joueront un rôle primordial dans l’exploration de nouveaux gisements. Comme le souligne Miguel Angel Toro, du Centre de recherche pour le développement (CIDAC), « Pemex est très efficace dans l’exploration des gisements sur terre et en eaux peu profondes ; elle est même l’une des meilleures entreprises du monde. Mais en eaux profondes, elle ne possède ni la technologie, ni le capital humain, ni les ressources nécessaires. » D’où la volonté du gouvernement actuel d’associer à cette exploration les grandes sociétés pétrolières qui disposent de cette technologie de pointe. Le président Enrique Peña Nieto espère ainsi augmenter la production de pétrole à 4 millions de barils par jour d’ici à 2025.

Pemex, la vache à lait du Mexique

Outre le manque de transparence du géant pétrolier, qui se trouve au centre de plusieurs affaires de corruption et de détournement de fonds, la compagnie nationale des pétroles mexicains, Pemex, est confrontée, depuis plus d’une décennie, à un autre problème grave : le vol de carburant, pompé clandestinement sur ses oléoducs, qui s’intensifie chaque année. Selon les chiffres publiés par la compagnie, 10 millions de barils sont volés annuellement, soit 15 000 par jour ! Ce qui représente le pompage de 99 000 litres de combustible par heure… Ce commerce illicite coûte cher à Pemex, puisqu’il provoque chaque année un manque à gagner de 800 millions de dollars. En revanche, côté crime organisé, les bénéfices annuels sont substantiels : plus de 5 milliards de dollars. La pratique est relativement simple : les voleurs pompent de l’essence ou du gasoil directement sur les oléoducs. Pour ce faire, ils percent un pipeline pour y installer un « robinet » (une soupape) duquel ils extraient le carburant. Plus de 3 700 prises clandestines sont découvertes annuellement. Ce commerce est récemment tombé aux mains des cartels de la drogue, qui contrôlent désormais le vol du pétrole et sa distribution sur le marché noir. Jusqu’ici, il était revendu dans les zones rurales ou dans les stations d’essence de Pemex. Désormais, les narcotrafiquants l’exportent aussi vers les États-Unis et l’Amérique centrale, le plus souvent par bateau. Cela explique aussi pourquoi ils ne volent plus seulement du pétrole raffiné, mais également du brut. Pemex tente bien de prendre des mesures. Ces dernières années, elle a dépensé des millions de dollars pour un système automatisé de surveillance qui l’informe lorsqu’une conduite est l’objet d’une perforation. Selon les dires de l’un de ses directeurs, Gustavo Hernández García, « à ce moment, l’oléoduc enregistre une réduction de pression et l’ordinateur indique où celle-ci se produit. A partir de là, nous pouvons envoyer les forces de sécurité sur place. » Pour autant, rien n’y fait. Ni une surveillance accrue, ni un code pénal plus sévère. Et pour cause : le réseau d’oléoducs qui permet à Pemex de transporter l’essence vers ses dépôts ou le brut vers ses raffineries mesure 37 000 km. Il est quasiment impossible de le surveiller !

Une conjoncture défavorable

Oui, mais voilà : c’est sans compter avec les contretemps imposés par la conjoncture. Depuis la mi‐2014, les prix du pétrole sur le marché international se sont effondrés. Le baril de brut mexicain est passé en deçà de la barre des 50 dollars, alors qu’il se vendait encore 100 dollars en juin ! Si elle se maintient ou si elle s’accentue, cette chute spectaculaire aura deux conséquences importantes. Une grave crise budgétaire, que l’État mexicain devrait pouvoir conjurer au moins cette année grâce à des instruments financiers, comme le fonds de stabilisation des revenus pétroliers ou comme les couvertures pétrolières – des assurances signées avec des institutions internationales qui permettront de blinder le prix du baril à 76 dollars en 2015. Cependant, cette baisse des prix va rendre beaucoup moins attractifs les contrats que pourraient signer les grandes compagnies qui pensent explorer le pétrole en eaux profondes ou exploiter les gaz de schiste dans le nord du Mexique, car avec un prix du baril aussi bas, les marges bénéficiaires seront bien moindres. Dans ces conditions, les espoirs du gouvernement actuel de « maximiser la rente pétrolière et de convertir cette réforme énergétique en un facteur de développement économique, générateur d’emplois et d’investissements » pourraient bien s’évanouir. Seul l’avenir le dira.