- Inspirations>

« Nouveaux récits » : cette formule magique agite annonceurs, influenceurs et philosophes. Le concept unit « monde désirable » et « faire société » dans la même histoire. Que raconte-t-elle ?

« Innombrables sont les récits du monde. » C’est par cette affirmation que Roland Barthes commence son Introduction à l’analyse structurale des récits. Depuis que l’homme est doué de langage, de grands récits parcourent la planète. Cosmogonie hellénique, féodalisme chrétien ou confucianisme asiatique, ces histoires structurent un espace sur des valeurs, des modes de vie et des objectifs à atteindre.

À lire aussi : Les gardiens de la presse : plongée dans l’univers des éditeurs indépendants

Véhiculés par la parole, les livres ou les mythes, ces narrations donnent des clés pour se projeter vers l’avenir. Depuis le début du XXe siècle, tout s’accélère et les récits ont trouvé de nouveaux modes de diffusion. Radio, cinéma, télévision, publicité… et depuis peu, Internet. Avec la mondialisation, une histoire dominante écrase tout : l’American way of life.

L’homo economicus (sur)consomme pour signifier qu’il existe. Le récit d’une société productiviste, donc, où l’on fait ce que l’on veut de la nature. Nul besoin d’être un écologiste forcené pour comprendre que cette histoire a des limites, qu’elles soient planétaires ou sociales. D’où l’urgence de proposer de nouveaux imaginaires.

Changer de vision, mais pour quoi faire

La rationalité scientifique est nécessaire mais insuffisante. Un fichier Excel issu du rapport du GIEC est important, mais ne fera pas seul avancer les choses. Bousculer les imaginaires pour bouleverser nos comportements ? Ainsi, la planète aura peut-être une chance d’être sauvée, tel est l’enjeu des nouveaux récits. Pas question cependant pour Valérie Zoydo « d’envisager un monde forcément décroissant et gouverné par des Amish, c’est contreproductif ».

Intervenante régulière pour la Convention des entreprises pour le climat, elle suggère de penser des récits « positifs », loin des dystopies angoissantes. Car, à bien y regarder, quelles sont les visions du futur généralement proposées dans la culture populaire ? Une Terre invivable, des épidémies à grande échelle ou des dictatures numériques.

Pourquoi ne pas croire à une société pacifiée et envisager des moyens pour y parvenir ? L’espèce humaine est fabulatrice, ces récits sont des verrous au changement. Il s’agit de les faire sauter et d’en proposer d’autres. C’est le sens de l’Assemblée citoyenne des imaginaires. Près de 50 000 contributeurs, des forums suivis d’ateliers d’écriture ont permis de sélectionner cinq scénarios aujourd’hui en développement.

À l’instar de la Fresque du climat (un atelier créatif pour comprendre les rapports du GIEC), il existe aussi une Fresque des nouveaux récits. Gadget ? Pédagogie clandestine ? À écouter Delphine Maraninchi, fresqueuse, l’engouement est réel. Dans les entreprises ou les collectivités locales, les participants en sortent « reconnectés avec un avenir désirable ».

Une histoire dont vous êtes le héros

Mais pour arriver à ce « futur désirable », encore faut-il changer l’histoire présente. Et les entreprises ont un rôle crucial à jouer. Économie circulaire, lien social plutôt que croissance, double matérialité (principe de comptabilité prenant en compte l’impact des entreprises sur l’environnement), il y a mille manières de faire évoluer son modèle économique. Sans pour autant perdre de l’argent.

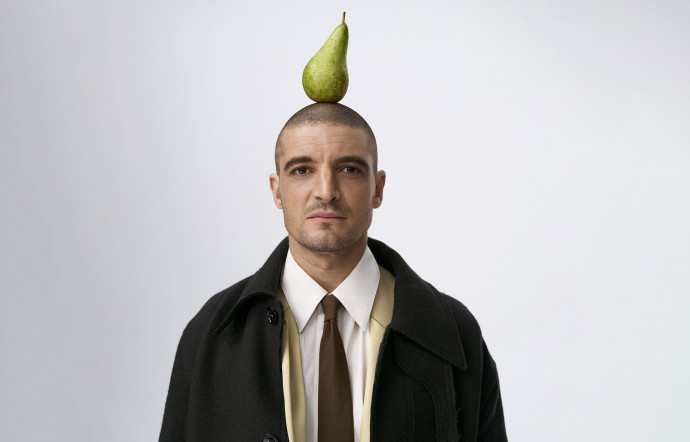

Car la prospérité, ce n’est pas que l’accumulation de biens matériels, mais la capacité à se projeter vers l’avenir sans peur. Des marques l’ont compris. Elles racontent de nouvelles histoires, s’inscrivent dans un écosystème vertueux, vendent et fabriquent différemment. Elles emploient aussi des codes de communication contre-intuitifs.

Patagonia recommande de ne pas acheter. Quechua promeut la réparabilité. Renault pousse à utiliser sa voiture moins souvent… « Et le pire, c’est que cela marche », s’enthousiasme Thomas Parouty, de l’agence Mieux, pionnière en communication responsable. « Quand Mustela annonce la fin des lingettes (20 % de son CA), elle ne perd rien, bien au contraire. Car son engagement est sincère. Elle propose une autre histoire à laquelle le consommateur adhère. » Les « légumes moches » s’arrachent. Yuka, l’application qui scanne les produits, dépasse les 40 millions d’utilisateurs.

Les nouveaux récits parlent de transparence, d’antigaspi, de consommer mieux mais moins. Et ne sont pas si difficiles à suivre, même pour le consommateur lambda. Pour preuve, la règle des 4 R est désormais encouragée par les pouvoirs publics et les entreprises : réduire, recycler, réutiliser, réparer. Et s’il y avait un cinquième R ? Raconter.

À lire aussi : Services de mobilité ici et ailleurs : panorama des applications de partage