- Tentations>

Si, dans l'imaginaire commun, surf rime avec blondeur, cheveux longs et Californie, la réelle histoire de ce sport nautique s'est écrite le long des côtes africaines. Un héritage mis à l'honneur aujourd'hui dans une collaboration entre Billabong et la marque sud-africaine Mami Wata.

Le surf a toujours été synonyme de good vibrations. Et ce n’est pas Brian Wilson qui dirait le contraire, lui qui s’est éteint en juin dernier, emportant avec lui l’incarnation de la bande-son idéale de la culture surf, bien qu’aucun membre des Beach Boys ne pratiquât réellement ce sport. Leur musique a surtout capté un fantasme californien : celui d’une jeunesse dorée éprise de liberté, de soleil et de vagues qu’il faut dompter, transformant le surf en une illusion pop dont Malibu est la capitale. Une appropriation culturelle made in America pour un sport qui, pourtant, naquit en Afrique, à mille lieues des côtes californiennes, comme le rappelle Mami Wata.

Lire aussi : Cette montre va faire fureur chez les surfeurs

Cap ou pas Cape ?

L’épopée africaine du surf est au cœur de l’ADN de Mami Wata, une marque de vêtements de surf de Cape Town qui tire son nom d’une divinité aquatique mi-femme mi-sirène, vénérée dans de nombreuses cultures du continent. Symbole de puissance, de mystère et de protection, Mami Wata incarne le lien sacré à l’océan. En choisissant délibérément ce nom, les trois créateurs de la marque affirment l’identité africaine du surf tout en célébrant son origine, loin des clichés californiens.

« Si cette histoire n’a jamais été racontée, c’est en grande partie à cause de l’histoire même du surf, de sa médiatisation et de la mondialisation, raconte Nick Dutton, cofondateur de Mami Wata. Les premières marques à avoir pris la parole dans ce milieu étaient australiennes ou californiennes, à une époque où le surf était encore une contre-culture. Ce sont elles qui ont façonné le récit dominant. Mais comme souvent, c’est le récit médiatique de l’Amérique qui a fini par imposer sa version au monde entier. Résultat : personne n’était là pour raconter la culture surf africaine, et les médias, lorsqu’ils évoquaient l’Afrique, préféraient se focaliser sur la guerre, la pauvreté et la corruption. Avec Mami Wata, on a eu envie de proposer un autre regard sur le continent, plus optimiste, plus autonome, plus fier aussi. L’idée, c’était de faire émerger une voix africaine dans le récit mondial du surf. »

Vague historique

Surfer, avant d’être un loisir ou un sport, fut d’abord un mode de vie lié à l’océan, essentiel à la survie de ceux qui vivaient près des côtes. Dès le XVe siècle, des récits de navigateurs européens évoquent des pratiques de glisse sur les vagues en Sierra Leone, au Ghana ou au Libéria. Les populations locales, en particulier les pêcheurs, utilisaient des planches en bois ou de simples troncs d’arbre pour chevaucher les vagues et rentrer plus vite à terre. Ces pratiques ne relevaient ni du sport ni du divertissement au sens moderne, mais d’une interaction fonctionnelle avec l’océan.

Avec la traite atlantique et la colonisation, ces cultures littorales ont été marginalisées et leur mémoire se vit balayée par des siècles de domination européenne. Du côté d’Hawaï et des îles polynésiennes, où il avait aussi une forte tradition ancestrale, le surf se voit remis sur le devant de la scène, jusqu’à devenir dans les sixties ce symbole du rêve américain estampillé cool et white à souhait.

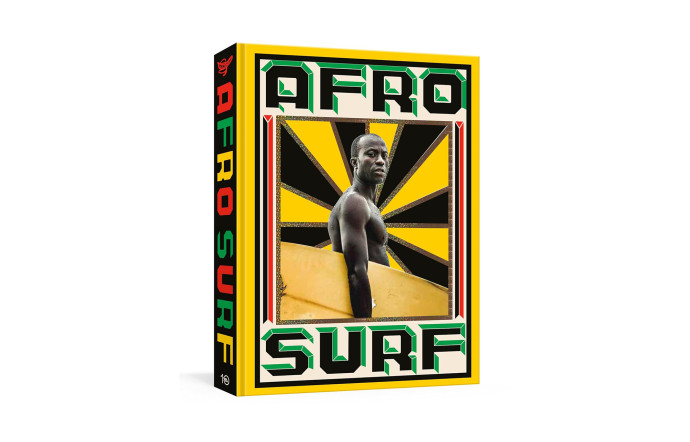

Ce n’est qu’au XXIe siècle que les origines africaines du surf commencent à être redécouvertes et valorisées. Grâce à des historiens, des anthropologues mais aussi à des surfeurs africains eux-mêmes, les récits oubliés ressurgissent. Des documents comme le film Whitewash ou le livre AfroSurf (un ouvrage collectif publié en 2021 par la marque Mami Wata) racontent cette histoire longtemps effacée et donnent la parole à une nouvelle génération de riders africains. Du Sénégal à l’Afrique du Sud, ils revendiquent une autre manière de surfer : plus locale, plus enracinée et plus politique. « L’Afrique est si vaste qu’on imagine facilement qu’il n’y a pas de surf, comme on ignore souvent qu’il existe des industries textiles innovantes en Éthiopie ou au Maroc, explique Nick Dutton. Ces stéréotypes culturels, souvent teintés de préjugés raciaux — comme l’idée que les Africains ne savent pas nager — restent très ancrés. Mais ce qui est fascinant, c’est la réaction des gens quand ils découvrent la réalité, car nous avons des spots de surf incroyables, comme à Dakar, au Sénégal, là où notre nom a été imaginé. Il y a aussi Muizenberg en Afrique du Sud : c’est une vague très populaire, idéale pour apprendre, notamment en longboard. Et puis Tofo, au Mozambique, un spot magnifique et encore préservé. »

Le continent abrite aussi certaines des vagues les plus impressionnantes de la planète. En Afrique du Sud, Sunset Reef, près de Kommetjie, a longtemps été le terrain de jeu des pionniers du surf de gros. Dans les années 60 déjà, des surfeurs audacieux y défiaient des murs d’eau colossaux. Plus célèbre encore, Dungeons, au large de Hout Bay, s’est imposé dans les années 90 comme un spot de légende. Accessible uniquement en jet-ski, cette vague massive peut atteindre jusqu’à 7 mètres et offre une puissance comparable à celle de Jaws, à Hawaï, ou Mavericks, au nord de la Californie. Des vagues qui font la joie des champions africains, dont Cherif Fall, qui remporta 9 fois le championnat de son pays natal, le Sénégal. Né à Dakar, il a grandi au contact de l’océan et s’est forgé une solide réputation sur les vagues de Ngor ou Ouakam. « C’est un surfeur formidable, ajoute Nick Dutton. Il y en a aussi d’autres encore plus jeunes, comme Paul Samson, en Afrique du Sud. Son histoire est incroyable, il a grandi dans la rue au Cap et est aujourd’hui devenu surfeur de compétition. Pour moi, ce sont eux qui incarnent la nouvelle génération du surf africain. »

Quand le surf reste à la mode

Cette incarnation culturelle africaine se retrouve aujourd’hui au cœur d’une collaboration inédite : celle de Mami Wata et de la marque australienne Billabong, dont Cherif Fall est une des égéries. « C’est une vraie célébration de l’histoire du surf africain », s’enthousiasme Nick. « Billabong a eu l’audace de dire : “Et si on aidait à mettre en lumière une autre histoire du surf ?” C’est une démarche que je trouve à la fois intelligente et courageuse. Certains pourraient y voir une forme de concurrence, mais, au fond, nous faisons tous partie de la même culture. Ils ont été formidables dans leur volonté de partager cette histoire. Nous avons attiré leur attention lors de la publication de notre livre Afrosurf. Il n’y a aucun vêtement Mami Wata dans ce livre, ce n’est pas une brochure mais un vrai ouvrage documentaire qui parle un peu de nous, mais surtout de la culture surf africaine. Nous avons par la suite imaginé cette collaboration très graphique, colorée et empreinte d’optimisme, qui tente de raconter une histoire du surf résolument tournée vers l’avenir. »

Un avenir qui trouve un écho parmi la jeune génération africaine, dont de nombreuses associations telles que Waves for Change ou Surfers Not Street Children, avec qui collabore Mami Wata, tentent de conjuguer sport et action sociale. « Ici, beaucoup de jeunes découvrent la pratique sans références culturelles préexistantes, conclut Nick Dutton. Ils ne viennent pas avec l’imaginaire de Malibu ou de Byron Bay : ils voient une planche, une vague, et se lancent. Et ça change tout. Les filles et les garçons commencent souvent au même âge, sans hiérarchie ni exclusion. Le surf devient pour eux un outil de développement personnel et social. Malgré des environnements de vie parfois très durs, ils s’engagent à fond et envisagent des carrières dans l’univers du surf, que ce soit dans la pratique, la création ou l’économie qui l’entoure. Il y a une forme de générosité dans l’esprit du surf africain, une absence de jugement. Simplement le plaisir du partage et de l’eau. »

Une vraie bonne (et nouvelle) raison d’ériger le surf en quintessence du cool.

Lire aussi : Pourquoi la vague d’Hokusai réussit-elle encore à surfer sur la pop culture ?

Site internet de Mami Wata

Site internet de Billabong