- Inspirations>

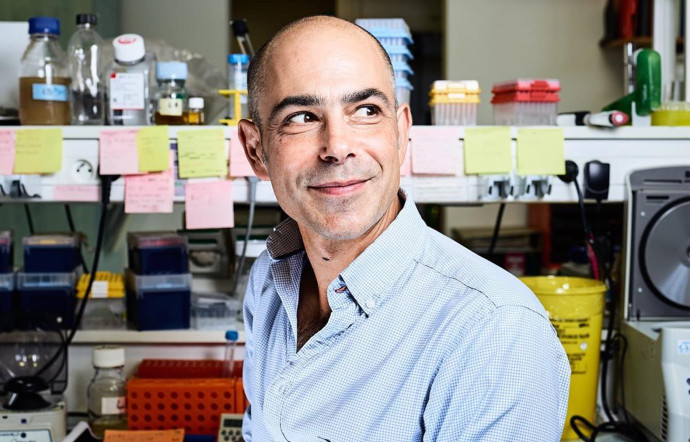

Et si la prochaine révolution médicale venait de l’épigénétique ? Rencontre et explications avec Antonin Morillon, directeur de l’équipe « Instabilité du génome, bases moléculaires et cancer » de l’institut Curie, à Paris.

The Good Life : Antonin Morillon, quelle idée vous faites-vous du monde dans vingt ans ?

Antonin Morillon : La médecine dans vingt ans ? Ces cinq dernières années, une bonne partie de ce qu’on croyait savoir des rouages du vivant a été remise en cause. Alors, vous comprenez, anticiper la suite, ce n’est vraiment pas évident.

TGL : Essayez quand même.

A. M. : A mon avis, dans vingt ans, on guérira de la quasi-totalité des cancers. Il y aura peut-être même des vaccins contre le cancer… ce qui laissera le champ libre à de nouveaux fléaux, comme les maladies neurodégénératives, les maladies pulmonaires liées à la pollution, ou des bactéries devenues résistantes à tous les antibiotiques connus. L’histoire de la médecine est ainsi faite. On règle un problème, mais d’autres surviennent. C’est une véritable course à l’armement.

TGL : Quid du système de soin ?

A. M. : Dans vingt ans, on s’attend à avoir une médecine à deux vitesses : pour les pauvres, elle restera générique et proche de ce qui se pratique aujourd’hui. Mais pour les plus riches, elle deviendra personnalisée. C’est-à-dire que le génome de ces patients sera scrupuleusement séquencé et analysé pour permettre de choisir un traitement optimal. De la médecine sur mesure, en quelque sorte. Cela peut paraître choquant, mais, à terme, tout le monde y gagnera. Lorsque les coûts de développement de ces protocoles et traitements seront amortis, la médecine personnalisée permettra également de soigner le reste de la population. Au bout du compte, il s’agira d’un progrès. Dans vingt ans, on pourra aussi limiter les effets secondaires en ciblant mieux les organes malades… ou en utilisant des épidrogues.

TGL : Des épidrogues ?

A. M. : Il s’agit d’un tout nouveau type de médicaments. Les épidrogues s’attaquent aux marqueurs d’expression du génome. Or, les cellules cancéreuses sont des bombes d’expression génétique. En les utilisant, il est possible de rendre les traitements anticancéreux plus spécifiques et de diminuer les effets secondaires. La première épidrogue vient justement d’être testée, avec succès, dans un traitement contre le cancer. Et ce n’est sans doute que le début de l’histoire.

TGL : Qu’est-ce qui différencie une épidrogue d’un autre médicament ?

A. M. : Pour comprendre la nuance, il faut saisir les récents bouleversements qui ont secoué le monde de la biologie moléculaire. Jusqu’à récemment, on pensait avoir à peu près tout compris de la mécanique du vivant : l’information génétique était portée par l’ADN qui pouvait se répliquer ou être copié sous forme de molécules libres, les ARN messagers, qui servaient de calques pour la construction de protéines – les ouvrières du vivant. Mais, entre 1991 et 2001, les premiers grands séquençages du génome ont dévoilé l’inimaginable : 98 % de l’ADN n’était pas utilisé pour synthétiser des protéines. En 2012, une autre étude a enfoncé le clou : sur la totalité des 40 000 gènes découverts à l’époque, seule la moitié servait à fabriquer des protéines. Le reste ne codait que des ARN, et rien d’autre. Aujourd’hui, on estime que plus de 100 000 gènes ne sont jamais traduits en protéines. Les théories en vigueur, dites du « flux de l’information », n’expliqueraient ainsi le fonctionnement que de 2 % de l’ADN. Une gifle.

La fin du « flux de l’information »

L’information génétique est portée par une longue molécule située au cœur de chacune de nos cellules, l’ADN, dont la structure très particulière, en double hélice, a été proposée en 1953 par le Britannique Francis Crick et l’Américain James Watson. Pour en arriver là, ces derniers ont usurpé une partie des recherches de la Britannique Rosalind Franklin. Ce pas de géant avait permis aux biologistes de l’époque de comprendre comment l’information génétique pouvait être répliquée et lue par la machinerie cellulaire.

Par la suite, en 1961, les Français François Jacob et Jacques Monod ont utilisé ce résultat pour poser les bases de la biologie moléculaire. Ils ont formulé le « flux de l’information », censé révéler la mécanique interne du vivant : dans cette théorie, les gènes, portés par l’ADN, sont transcrits en copies mobiles, les ARN messagers, qui sont ensuite utilisés par la machine cellulaire pour produire des protéines, sortes d’ouvriers du vivant.

Pendant des décennies, cette chaîne de fabrication n’aura de cesse d’être confirmée, reconfirmée et renforcée… alors qu’il ne s’agissait que d’une vision extrêmement limitée de la réalité. Le « flux de l’information » n’expliquerait, en tout et pour tout, le fonctionnement que de 2 % du génome.

TGL : Comment les biologistes ont-ils réagi ?

A. M. : D’abord en mettant cela sur le compte d’un grand gâchis moléculaire : la majeure partie de l’ADN serait une sorte de poubelle dans laquelle se seraient accumulés tous les gènes inutiles, répliqués ou dépassés. Mais cette certitude a ensuite laissé la place à une vertigineuse prise de conscience : cet ARN non codant aurait en fait un rôle majeur dans la régulation du génome. Il serait capable de le lire et d’influencer son expression.

TGL : Cela signifie-t-il que le sens de l’information génétique peut être altéré ?

A. M. : Oui, c’est d’ailleurs pour cela qu’un même ADN réussit à produire des cellules aussi différentes que des neurones, de la peau ou des muscles. A chaque instant, seul un tiers du génome est exprimé. Le reste est silencieux. Et depuis les années 2000, on n’a de cesse de découvrir de nouveaux mécanismes (dits épigénétiques) qui, ici, surexpriment des gènes, là, les éteignent, en modifiant l’interprétation du génome faite par l’organisme ou les cellules.

TGL : Pourquoi cette machinerie épigénétique est-elle intéressante dans un contexte médical ?

A. M. : Parce qu’elle permet aussi à l’organisme dans son intégralité de répondre à son environnement, aux modifications des conditions climatiques ou à un stress quelconque. Ainsi, lorsqu’un individu subit un important manque de nourriture, son métabolisme s’adapte, grâce à une modification de l’expression du génome. Les marqueurs épigénétiques changent de position : certains gènes sont activés et d’autres s’éteignent. En conséquence, les cellules de l’organisme se mettent à mieux stocker les réserves alimentaires. Elles réagissent aussi plus vite à une privation de nourriture. Mais il y a une surprise : une fois installés, les marqueurs épigénétiques sont stables et sont transmis aux générations suivantes qui, elles aussi, stockeront beaucoup mieux la nourriture. Et ce même si elles n’ont jamais connu de famine. L’organisme garde dans son génome le souvenir de traumatismes qu’il n’a jamais eu à affronter.

TGL : De quoi se préparer au pire…

A. M. : Oui, mais ce genre d’adaptation semble avoir un revers aujourd’hui, notamment dans les sociétés occidentales où les mets gras et sucrés abondent. Des études menées aux Etats-Unis suggèrent, en effet, que les descendants de populations hispaniques ayant connu la famine sont plus enclins à développer des problèmes d’obésité.

TGL : Certaines maladies pourraient donc être liées aux traumatismes vécus de nos ancêtres ?

A. M. : C’est une hypothèse. Pendant la Seconde Guerre mondiale, une partie d’Amsterdam a été soumise à des restrictions alimentaires et à des pressions constantes. Or, ce stress aurait encore des effets visibles aujourd’hui, puisque les descendants de ces populations ont plus de risques de développer des maladies cardio-vasculaires que les autres. Cette transmission se ferait, là encore, au gré de mécanismes épigénétiques. Ces résultats sont toutefois controversés. De façon moins polémique, chez les abeilles, on sait que l’épigénétique module majoritairement le destin des individus. Ouvrières et reines ont le même génome. Les reines sont juste nourries différemment, avec de la gelée royale, et développent des caractéristiques physiques et une longévité hors norme.

de Antonin Morillon. DR

TGL : On est loin de l’application médicale…

A. M. : Pas tant que cela. L’épigénétique pourrait donner lieu très prochainement à des applications thérapeutiques inattendues. Car, contrairement aux mutations génétiques, les marques épigénétiques sont réversibles. Elles peuvent être placées et retirées selon des procédés qui sont en train d’être explicités. A terme, on pourrait très bien empêcher la survenue de troubles d’origine épigénétique, comme les maladies cardio-vasculaires ou l’obésité, en traitant les individus prédisposés dès le stade du fœtus.

TGL : Mais pourrait-on aller encore plus loin en manipulant à loisir l’expression de nos gènes pour être, certains jours, plus performants cérébralement, et d’autres, physiquement plus endurants ?

A. M. : Non, ce type de reprogrammation cellulaire relève du fantasme. La machinerie épigénétique est trop complexe, et les impacts sont imprévisibles.

CRISPR-Cas9, l’éditeur d’ADN

D’ici à vingt ans, l’édition de l’ADN pourrait devenir courante, notamment grâce aux Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, CRISPR en abrégé. Associé à la protéine Cas9, ce ciseau moléculaire identifié en 2012 dans le système immunitaire d’une bactérie ouvre la voie à la manipulation à grande échelle de la génétique du vivant. Et pour cause, cette enzyme est capable de scinder la double hélice de l’ADN en des points précis et d’y insérer n’importe quel gène. Les retombées attendues sont colossales. CRISPR-Cas9 a d’ores et déjà permis de créer des vaches sans cornes ou des cochons tachetés.

Les premiers tests d’édition de génome ont été effectués sur les embryons humains en Chine, aux Etats-Unis ou au Royaume‑Uni. Des thérapies géniques sont aussi en cours d’élaboration : une équipe chinoise tente, par exemple, de corriger l’ADN de certaines cellules immunitaires afin de les rendre capables d’identifier et d’attaquer des cellules cancéreuses. De quoi soulever d’importants problèmes éthiques dans les vingt prochaines années.

Lire aussi

Yuval Noah Harari, prophète ou gourou ?

Steve Ramirez, l’un des neuroscientifiques les plus en vue du moment !