- Horlogerie>

Si les auteurs de bande dessinée ont parfois rêvé le futur, ils l’ont le plus souvent cauchemardé. Régimes totalitaires, conflits atomiques, catastrophes climatiques, mutations génétiques, monstrueuse pandémie… Tour d’horizon de ce que nous réserve (peut-être) l’avenir.

Le futur, c’est merveilleux. « Avec mon hélicoptère-fusée, j’y serai en un quart d’heure », s’exclame avec enthousiasme le jeune Adolphus en s’élançant dans le ciel de la grande ville, en l’an 2226. Merveilleux, donc, même s’il comporte son lot de menus inconvénients, comme les grèves de robots ou les contraventions pour dépassement de la vitesse autorisée (200 kilomètres à l’heure). En créant la BD Adolphus Claar, en 1982, Yves Chaland ne faisait que se conformer à une tradition de la bande dessinée, inaugurée en 1929 aux Etats-Unis par le personnage de Buck Rogers dans la série du même nom (Philip Francis Nowlan) : mettre en scène l’avenir de l’espèce humaine et dessiner les contours du monde de demain.

En 1935, Alain Saint-Ogan envoie Zig et Puce en l’an 2000, date symbole de tous les fantasmes futuristes. Transatlantiques aériens, obus interplanétaire pour voyageurs curieux de découvrir Mars, dancing dans les couloirs du métro, trottoirs roulants pour piétons… En 2000, Paris a bien changé. Quelques années plus tard, Spirou est expédié dans un futur où la circulation à pied est punie par… quinze jours de suppression de cinéma.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le monde veut croire en des jours meilleurs. L’heure est au rapprochement entre les peuples. Dans les pages de Vaillant, hebdomadaire communiste et futur Pif Gadget, Roger Lécureux et Raymond Poïvet reflètent l’air du temps en donnant naissance, en 1945, aux Pionniers de l’Espérance. Cette équipe de Terriens de diverses nationalités – internationalisme prolétarien oblige – voyage à travers l’espace pour délivrer un message de paix universelle.

On retrouve cet engagement humaniste dans Valérian, la série de Pierre Christin et Jean-Claude Mézières lancée en 1967. Témoin de son temps, Christin traduit l’optimisme des années 60, marquées par la lutte pour les droits civiques, les mouvements révolutionnaires et la croyance en un avenir radieux.

Des BD où les lendemains déchantent

Mais Les Pionniers et Valérian apparaissent comme des exceptions au sein d’un paysage plus sombre. Car les auteurs de bande dessinée aiment aussi – et surtout – faire preuve de pessimisme. Il faut croire que l’annonce de lendemains qui déchantent stimule plus volontiers leur imagination. Et quelle meilleure manière de susciter l’intérêt du lecteur que de le mettre en garde contre les menaces qui le guettent ?

Dans La Foire aux immortels, premier volet de sa Trilogie Nikopol, Enki Bilal met en scène le Paris de 2023, transformé en une agglomération politiquement autonome et irrémédiablement fascisée. Dans V pour Vendetta, entamé en 1981, Alan Moore et David Lloyd ne prennent pas la peine de se projeter si loin dans l’avenir : ils décrivent l’Angleterre de 1997, en proie au fascisme et à la paranoïa. Chantal Montellier, à travers des dystopies comme 1996 ou Shelter Market, s’inquiète de sociétés aliénantes qui pratiquent la surveillance généralisée des citoyens et une rééducation idéologique confiée au ministère… de la Santé.

3 questions à Enki Bilal

Eternel visionnaire, Enki Bilal se demande dans Bug, son nouvel album, si nous sommes trop dépendants des nouvelles technologies.

The Good Life : La bande dessinée évoque-t-elle l’avenir avec optimisme ou pessimisme ?

Enki Bilal : L’humanité, depuis la nuit des temps, compose avec la notion de « fil du rasoir ». Les événements s’enchaînent, de l’apaisement au chaos… La création, qui est aussi un regard critique, se nourrit davantage de la peur du chaos que de la recherche de l’apaisement.

TGL : Quels sont les albums qui vous ont le plus marqué par leur vision du futur ?

E. B. : Je ne suis pas un historien ni, finalement, un grand spécialiste en bandes dessinées. Mais ce qui me vient tout de suite à l’esprit, c’est Cauchemar blanc, de Moebius. Histoire courte, datée de 1974, qui parle de racisme ordinaire. Aujourd’hui, cette histoire est plus que jamais d’actualité… La réalité comme éternel futur proche. Ça en devient glaçant.

TGL : Qu’est-ce qui caractérise votre démarche personnelle, de La Foire aux immortels à Bug, en passant par Animal’z ?

E. B. : Mon approche est celle du démineur de la route qui se déroule sous mes pas. Mes pas allant au rythme de notre propre temps, notre actualité. J’ai ainsi parcouru, en les devançant, les affres idéologiques des dictatures du XXe siècle, la montée et les dérives de l’obscurantisme religieux, la violente mise en garde de notre planète « en personne » et, maintenant, notre avenir proche soumis à notre propre addiction au virtuel. Mais toujours avec une distance. Dérision et humour…

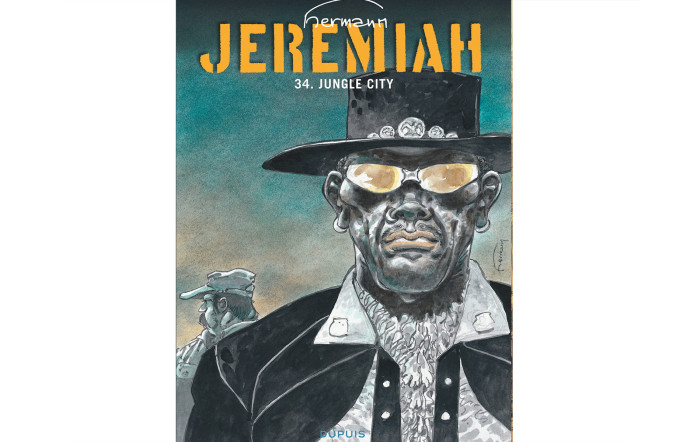

Plus près de nous, Mathieu Bablet, auteur en 2016 de Shangri-La, pointe les dérives d’une société transformée en une dictature soft. La guerre et la religion sont interdites, chacun a droit à un travail – à condition de consommer sans se poser de questions. Mais le pire est toujours possible. Perversion ou sadisme à l’égard du malheureux lecteur – ou, tout simplement, lucidité face à l’évolution possible du monde contemporain –, de nombreuses bandes dessinées imaginent un univers postapocalyptique dans lequel tout est à recommencer. De Jeremiah (Hermann) à Ardeur (Daniel Varenne et Alex Varenne) et à La Survivante (Paul Gillon), la vie après une catastrophe atomique nourrit l’imaginaire des auteurs.

Akira, le chef-d’œuvre de Katsuhiro Otomo, donne à voir la ville dévastée de Néo-Tokyo, en 2019, une quarantaine d’années après la Troisième Guerre mondiale. Dans Jason Muller (Jean Giraud et Claude Auclair), le « grand bouleversement » réduit les peuples d’Europe au nomadisme et à la misère, tandis que les conflits pour les richesses naturelles provoquent une désagrégation du lien social dans Simon du Fleuve (Claude Auclair), deux œuvres créées dans les années 70 et nourries de l’esprit écologiste naissant.

Et quand ce n’est pas la guerre qui menace de détruire la vie sur la planète, c’est la nature qui prend sa revanche sur la folie des hommes. Comme dans la BD Les Eaux de Mortelune (Patrick Cothias et Philippe Adamov), où l’être humain, à force de jouer à l’apprenti sorcier, transforme la Terre en une immense poubelle sans mémoire ni futur et presque sans présent, réduisant Paris à une ville-dépotoir, Babylone lubrique livrée aux fous et aux possédés. Dès 1958, la possibilité d’une manipulation du climat à des fins politiques avait été évoquée par Edgar P. Jacobs dans S.O.S. Météores, une aventure de Blake et Mortimer. Dans Neige (Didier Convard et Christian Gine), les Etats-Unis d’Europe sont coupés du reste du monde à cause de la défaillance des centrales météorologiques censées réguler les saisons. Avec Animal’z, Enki Bilal invente le « coup de sang », un dérèglement climatique brutal et généralisé qui s’abat sur la Terre. Quant aux passagers du Transperceneige (Jacques Lob et Jean-Marc Rochette), ce train qui roule sans jamais s’arrêter, ils sont les derniers Terriens survivants depuis qu’un souffle glacé a balayé la planète.

Autre source d’angoisse, à l’origine d’œuvres aussi puissantes qu’inquiétantes et qui reflètent nos peurs : la maladie. La Terre de 2990, imaginée en 1964 par Jean-Claude Forest et Paul Gillon dans Les Naufragés du temps, est soumise à la menace d’un « grand fléau » qui ressemble étrangement, avec quelques années d’avance, au virus du sida. Druuna (Paolo Eleuteri Serpieri), au-delà de sa dimension érotique et de la plastique avantageuse de son héroïne, est avant tout une saga d’anticipation. Elle dépeint un avenir angoissant, des siècles après la « grande catastrophe », avec une épidémie létale entraînant des mutations génétiques terrifiantes. Et Péché mortel (Toff et Béhé) décrit une France dirigée par un gouvernement extrémiste qui regroupe dans des camps les individus infectés par la maladie.

Des villes occidentales coupées en deux

Conflits atomiques, accidents climatiques et maladies en tout genre : autant de dangers qui donnent souvent naissance à une société soumise à l’injustice sociale, dans laquelle la majorité de la population connaît la misère, tandis qu’une poignée d’individus s’octroient le pouvoir et la richesse. Dans Gunnm (Yukito Kishiro), les privilégiés habitent une cité aérienne, hors d’atteinte du reste de la population, condamné à survivre dans une ville-poubelle. Dans Golden City (Daniel Pecqueur et Nicolas Malfin), les plus aisés sont à l’abri d’un genre de coquillage flottant ultramoderne, protégés par une police privée à la gâchette facile. Une vision du monde que l’on retrouve dans Mémoires de la guerre civile (Richard Marazano et Jean-Michel Ponzio), qui imagine une sorte d’apartheid urbain dans lequel les villes occidentales sont coupées en deux, avec des zones sécurisées et des espaces de non-droit.

L’avenir vu par la BD n’est parfois rien d’autre qu’une extrapolation de notre société actuelle. A quoi ressemblera le monde de demain ? A une planète privée de ses individus de sexe mâle, sur le modèle de Y, le dernier homme (Brian K. Vaughan et Pia Guerra) ? Ou dominée par les pays du Sud qui prendraient leur revanche sur les Occidentaux, comme dans Mermaid Project (Leo, Corine Jamar et Fred Simon) ? Et si toutes les données numériques s’effaçaient d’un coup, provoquant des catastrophes en chaîne, comme dans Bug, le dernier album de Bilal ? Le monde sera-t-il pire ou meilleur qu’aujourd’hui ?

Pour le savoir, le plus simple est de se tourner vers les auteurs de bande dessinée. En gardant à l’esprit la remarque de Francis Blake dans Le Piège diabolique, de Jacobs : « Passé, futur… Qui sait si le bon temps dont vous rêvez n’est pas tout simplement le temps présent ? »

Découvrez notre sélection BD

Quand la bande dessinée se projette dans le futur

Notre sélection de BD pour ceux qui ont envie de petites bulles

Envie de bulles ? Notre sélection de BD pour l’automne